宮島のあれこれについて紹介しています。

宮島のことについては色々知っていたつもりでしたが、観光地として差し出された体裁のいい情報を鵜呑みにした上辺の知識だけだったということがよ~くわかりました。

色々調べてみると、知らなかった事実が出てくる出てくる…。

まず、宮島は「島自体が御神体とされたため、古くは人が住むことが許されなかった島」との認識でしたが、発掘調査では縄文・弥生時代の土器が出土し、貝塚跡も存在しているとのこと。

なので、縄文時代以降、小規模ながら絶えることなく人々が住み続けていたのが紛れもない事実なのだそうです。

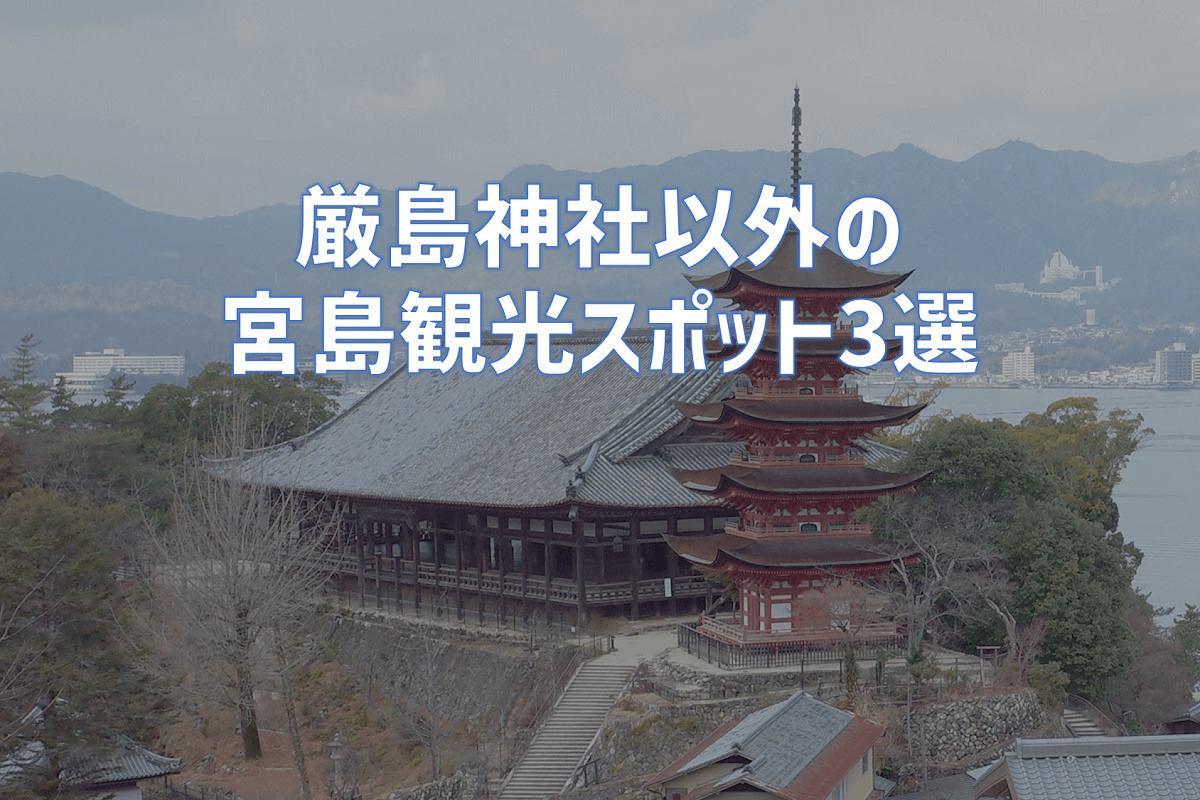

島自体が御神体とされたため、陸地を掘ったり削ったりすれば御神体を傷つけることになる。

嚴島神社は、それを避けるため、陸地ではなく海上に社殿が建てられたとのこと。

また、農耕も禁止されていました。御神体へ鍬を入れることが許されなかったんですね。

でも、農耕? あの時代であれば農耕って島に住んでいる人がするものなのでしょうけど、島に人が住み着くために家を建てることは禁止してなかったんですかね?

家を建てるためには土を掘ったり削ったりすると思うのですが。

井戸も掘っていますよね。井戸を掘るということは、御神体を傷つけていますよね。

時代の流れでそうなったのでしょうが、今ではたくさん傷つけてることになるんでしょうね~。

嚴島神社の現在見られるような廻廊で結ばれた海上社殿は、1168年に平清盛によって造営されたとの認識でしたが、どうも確かな証拠はないみたいです。

この時の造営に関する文書は、当時の嚴島神社神主である佐伯景弘が太政官に上申した公文書である『伊都岐島社神主佐伯景弘解』が残っているのみです。

解というのは、建設許可願いのようなものだそうで、改築の内容、手順、日程や将来の修理の方策まで書かれています。

よって、現在のような嚴島神社を設計施工した主は佐伯景弘ということになります。

ただ、それは莫大な費用が必要で、1人の神主の財力で成し得たとは考えにくいので、そこに平清盛の援助があったのではということで平清盛と結びついています。

佐伯景弘氏は荒廃した嚴島神社の再建を目的に、早くから清盛に接近し、そして見事嚴島神社の大造営を成し遂げました。

さらに、彼は平清盛を始めとする平氏一族の厳島信仰を裏で支えつつ作り上げ、京都の皇族や貴族を招いたことで宮島を一躍有名にさせたのです。

よって、今日の宮島の繁栄があるのはこの佐伯景弘氏のおかげといっても過言ではありません。

それなのに取り上げられるのは平清盛ばかり。「12世紀に平清盛によって修造された」という観光案内はどうなんでしょう?

まあ、平清盛のほうがその名が知れ渡っているので観光地としての体裁はいいのかもしれませんが、少しぐらい佐伯景弘氏を紹介してもいいのではと思ってしまいます。

しかし、平清盛が参拝した程度でも記録に残しています。何らかの関与をしたのであれば、絶対何かに記録を残しそうなものですが、残っていないとなると何も関与していない可能性もあり?

ただ、古川古松軒は『西遊雑記』(1783年)に、「大元神社は、かつては嚴島神社が建っている場所に鎮座していたが、清盛の命によって現在の場所に移された」と島民から聞き取ったと記しているので、何らかの関与があったのでしょう。

さらに、嚴島神社の御祭神は市杵島姫神を含む「宗像三女神」ですが、途中で御祭神の名が変わっています。

厳島が史料に登場するのは840年に成立した「日本後記」で、811年の頃に「安芸国佐伯郡速谷神、伊都岐嶋神」と記されているのが最初です。

佐伯郡に速谷神と伊都岐嶋神を祀る神社があるとのこと。

でも、16世紀頃(室町時代)に成立したとされる「一宮記」では伊都岐島神社の御祭神は「市杵島姫神」となっています。

そう、途中で御祭神の名が変わっているのです。

『え~!神様変えることってありなん?』

と思いましたが、あの当時は多くの人に来てもらうために名の知れた神様に変えることは珍しいことではなかったそうです。

正体不明の伊都岐嶋神(いつきしま)より日本書紀や古事記に登場する有名な市杵島姫神(いちきしま)、名前似てますよね。

しかし、市杵島姫神を含む宗像三女神は対外的なものだそうで、現在でも嚴島神社の本質的な御祭神は伊都岐嶋神とのこと。

もうこうなってくると、わけわかんないですよね。

海に浮かぶ大鳥居の扁額にも「嚴嶋神社(沖側)」と「伊都岐島神社(神社側)」の2つが掲げられていて、なぜ伊都岐島?と思っていましたが、嚴嶋神社は今でも「伊都岐嶋神」を御祭神としているのですね。

ということは、平清盛が信仰したときの嚴島神社の御祭神は「伊都岐嶋神」であって、宗像三女神ではなかったということですね。

ただ、市杵島姫神を含む「宗像三女神」を御祭神とした神社は全国にたくさん(七千余)あります。

宗像三女神を祀る神社の総本社は福岡県にある宗像大社ですし。

もしも「伊都岐嶋神」のままにしていたら、宮島だけにいる神様になっていた可能性もあるわけで、変えなかったほうが良かったのではと個人的には思わなくもないです。

最後は一番ショッキングな事実。

宮島の弥山は806年に弘法大師・空海によって開基されたの認識でしたが、空海が宮島に来たという証拠はないそうです。

空海は804年に遣唐使の長期留学僧として唐に渡ります。

しかし、本来は20年間滞在しなければならないところ、2年後の806年10月に無断で帰国。

その罪から入京の許しが出ず、朝廷からは九州の太宰府・観世音寺でしばらく待つようにという命が下されています。

京に帰る入京が許されたのは、嵯峨天皇の即位直後の809年7月で帰国から約3年後のことです。

この帰国後から入京までの3年間の足取りが分かっていないので、色々な説が飛び交っているわけです。

京へ帰る途中に宮島を見て霊気を感じ、ここは霊場に違いないと弥山に御堂を建て、百日間の求聞持の修法されたというのも一つの説。

でも、やっと入京が許されたのに百日間も宮島で修行するかなと思わなくもないです。私なら急いで入京します。

まあ、その3年間の足取りは分かっていないということなので、少なくとも何らかの理由で宮島に立ち寄られて弥山に登られ、火を起こしお経を唱えられた。

その火が今でも消えずに「消えずの火」として残っている…と信じたいです。

いやぁ~、宮島・・・

奥が深いっす。