なぜ、登山において地図読みが大切なのでしょうか。

登山において地図を読むとは、2次元の紙に表現されているものを立体的な山として捉える行為です。

なぜ、そんなことが必要なのでしょうか。

それは、自分の回りに広がる地形と地図を照合させ、自分が地図上のどこにいるのかを確認し、これから歩くルートの地形を想像し維持するためといえます。つまり、多くの登山者にとっては道間違いを防ぐためです。

「最適なルートを探すため」もありますが、これ、登山道がないような場所での話になります。

多くの登山者は雪山以外の時期に正規の登山道を歩いていますので、最大の目的は「道間違いを防ぐため」といえます。

そう、登山者として自立し登山を安全に実施することが最大の目的です。

そのためには、ある程度の地図の原理を知ったうえでフィールドに出て実践することが必要です。

知識だけでは地図が読めるようにはなりませんが、フィールドで読図ができるためにはある程度地図の原理を知っておく必要があります。

この記事は、登山において少しでも地図が読めるようになりたい方向けに、基本的な地図の原理を記したものです。

「登山者として自立し、自分が選んだ道をひとりで歩いてみたい。」

「これから、登山を始めたい。」

そんな方向けに書いています。

そんな地図読みなんて必要ない、スマホのGPSアプリで十分だと思われている方は、ごめんなさい。

これ以上読んでも意味はありません。

地形図と登山地図

地形図とは?

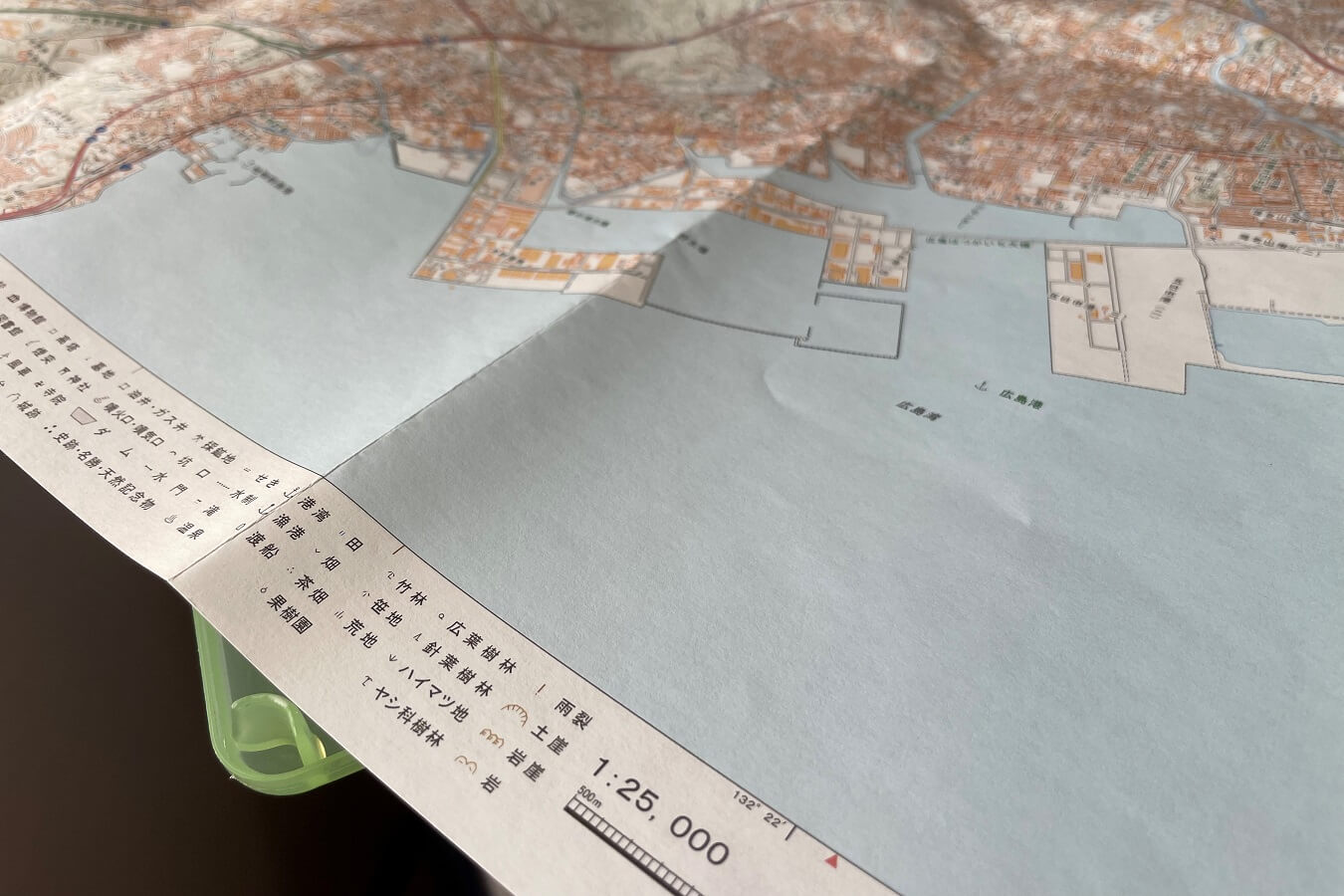

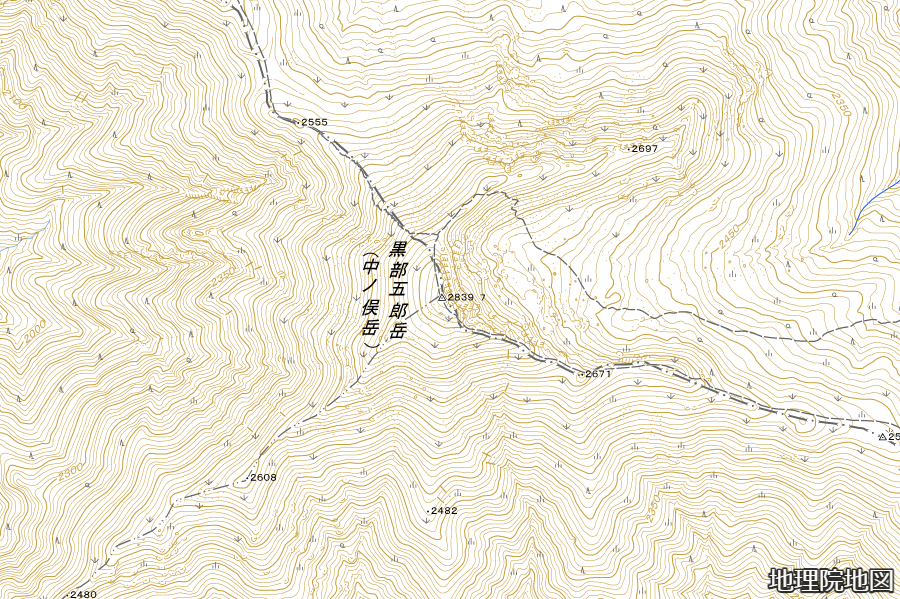

国土地理院が発行している「1万分の1」、「2万5000分の1」、「5万分の1」地形図の3種類の地図です。

登山においては特に「2万5000分の1」地形図が使われ、縦走など距離の長い登山では「5万分の1」地形図が使われる場合もあります。

大きな書店に行かないと売っておらず、ネット販売もされていますが、現代では国土地理院のウェブや「カシミール3D」に代表される地図ソフトから印刷したものを利用するほうが便利です。

- 自分の欲しい範囲を印刷できる。

- その時の偏角(方位磁石が示す北が地図の北から傾く角度)に基づく磁北線を記してくれる。

- 国土地理院のウェブでは縮尺指定ができないが、地図ソフトは一枚の紙に納まるように縮尺指定ができる。

⇒ただし、実際の山行においては、距離などの感覚を養うために統一した縮尺のものを利用するのがベター。

- わざわざ購入したものではないため、「少々濡れてもいい」「少々汚れてもいい」などの心理状態となり雨ブタやザックの中にしまわずに常に手元に置いとける。

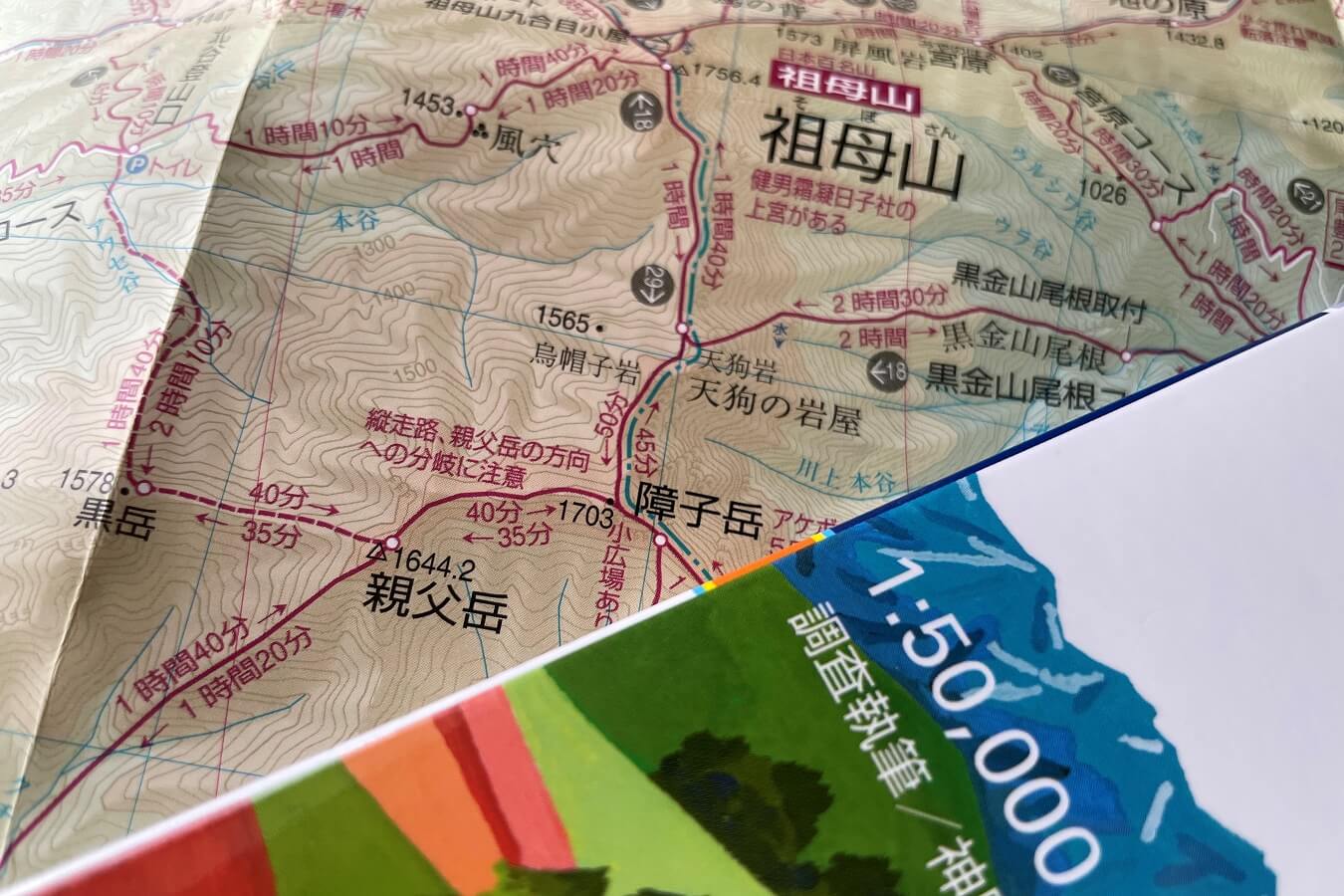

登山地図とは?

主要ルートの紹介や、水場や山小屋情報、コースタイムやコースの状況といった登山の際に参考となる情報が地図に直接記されているものです。

ただし、低山などマイナーな山にはこのような登山地図はありませんので、やはり地形図に頼るしかありません。

- ひとつの山域が一枚の地図にまとめられ、複数の地図を持たなくていい。

- 破れにくい合成紙を使用し、インクの脱落防止のためにニス引き加工をしているため、耐水性、耐摩耗に優れる。

- 磁北線が既に引かれている。

- 等高線がトレースし直され、やや粗い。

- 等高線が文字情報で消され、若干見づらい。

- 多くの登山地図が5万分の1地形図で作られている。

- その時の偏角により磁北線が書かれているが、その偏角は時間とともに変化するため、古い登山地図は役に立たない。

このように等高線から地形を読むことが難しく、細かい地形を読み取る楽しさはありません。

等高線の表現方法

等高線とは?

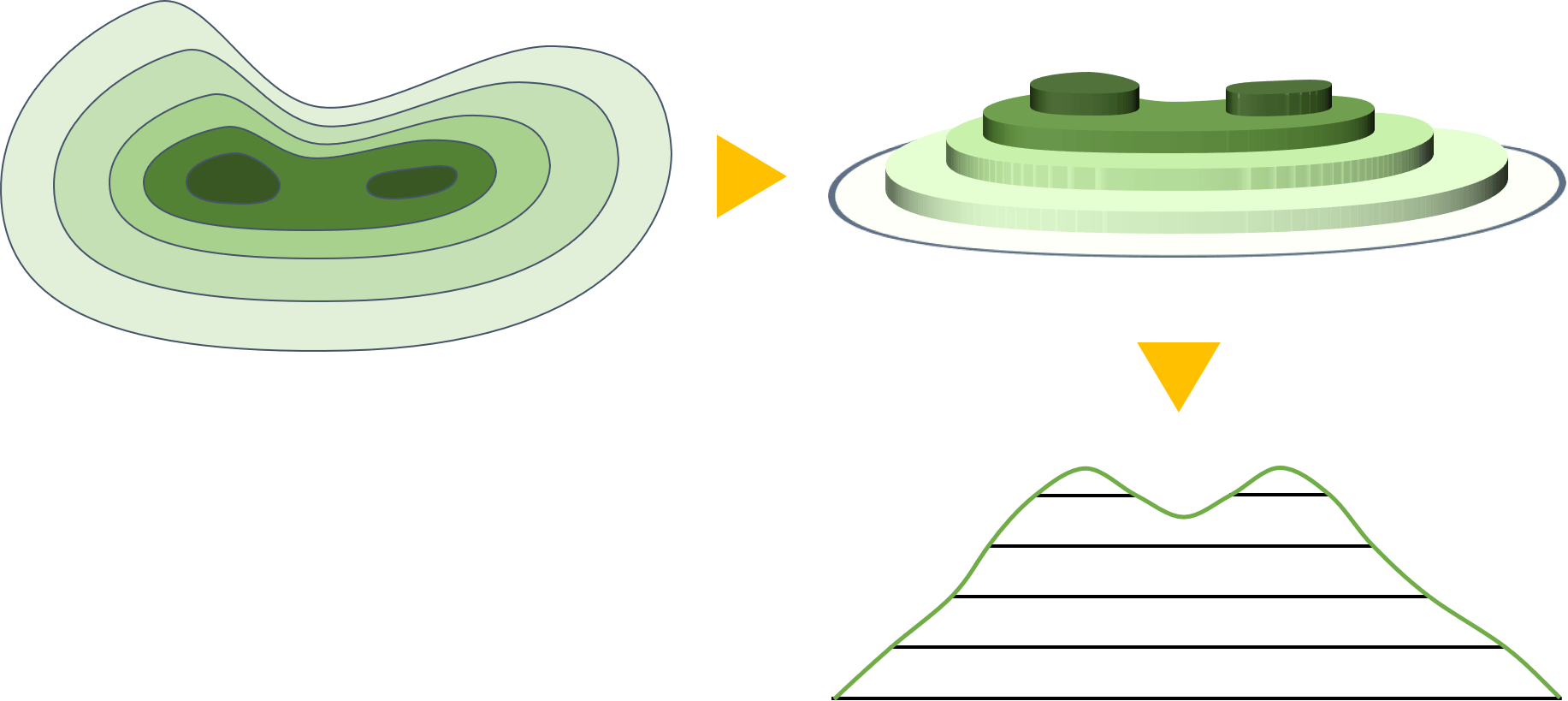

等高線はその文字のとおりで「標高の等しい点を結んだ曲線」。

つまり、同じ高さをもつ地点をつないだ線で地形を表す記号です。

このように、等高線は立体的な山を2次元の紙で表現しているもので、それが地形図と呼ばれるものです。

その地形図は、地名とその他の記号を除けば描かれているのは等高線だけで、2万5000分の1地形図の等高線は10mごとに引かれ、50mごとに色の濃い太い線で引かれています。

等高線が表現しているもの

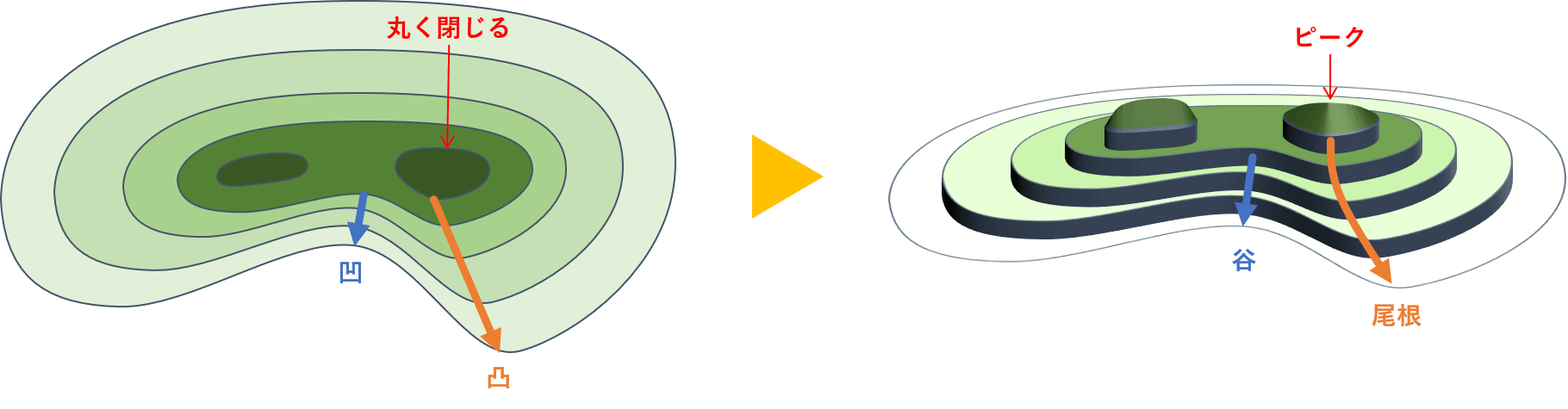

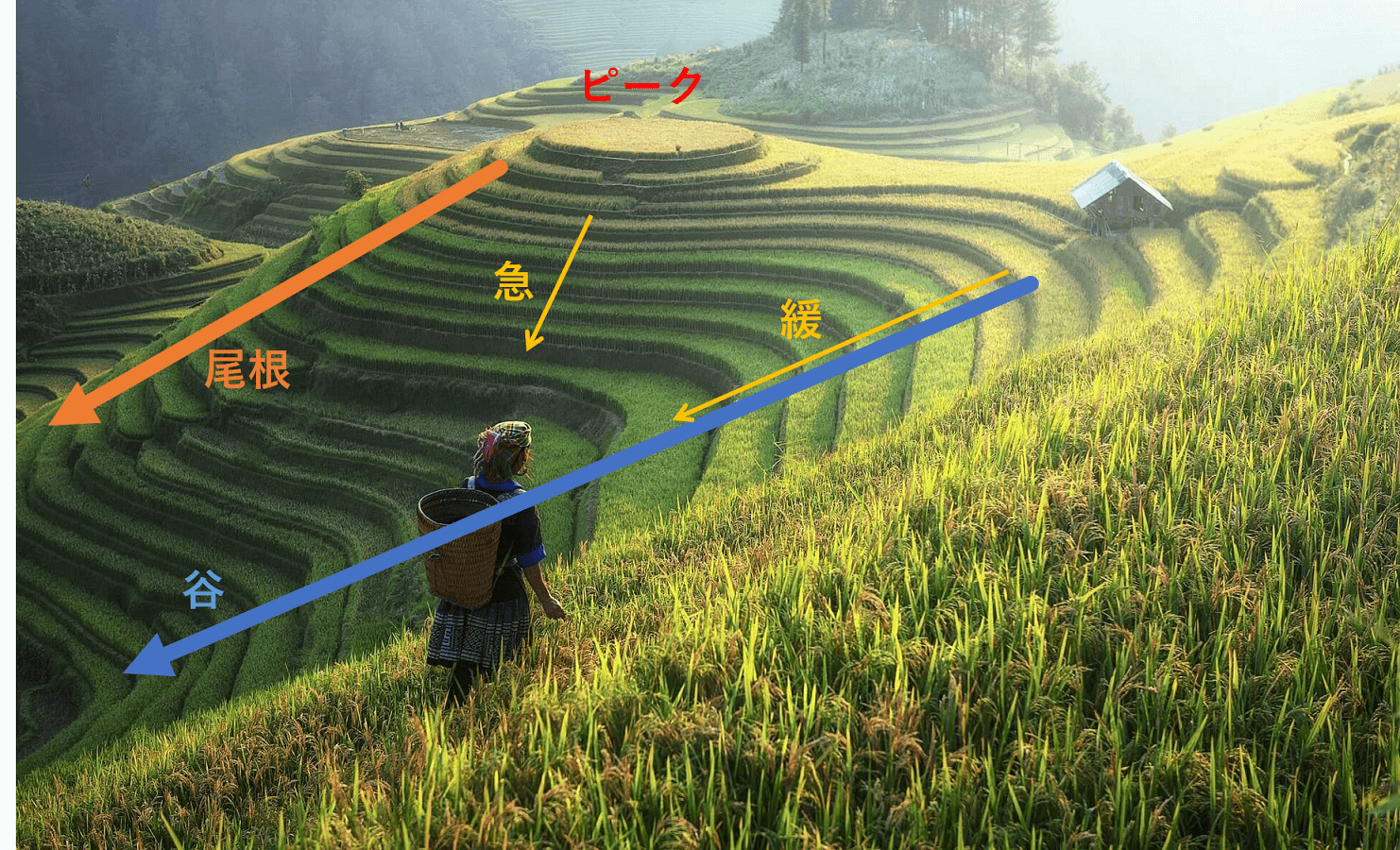

山の地形を構成している主要なものは「ピーク」と「尾根」と「谷」の3つだけです。

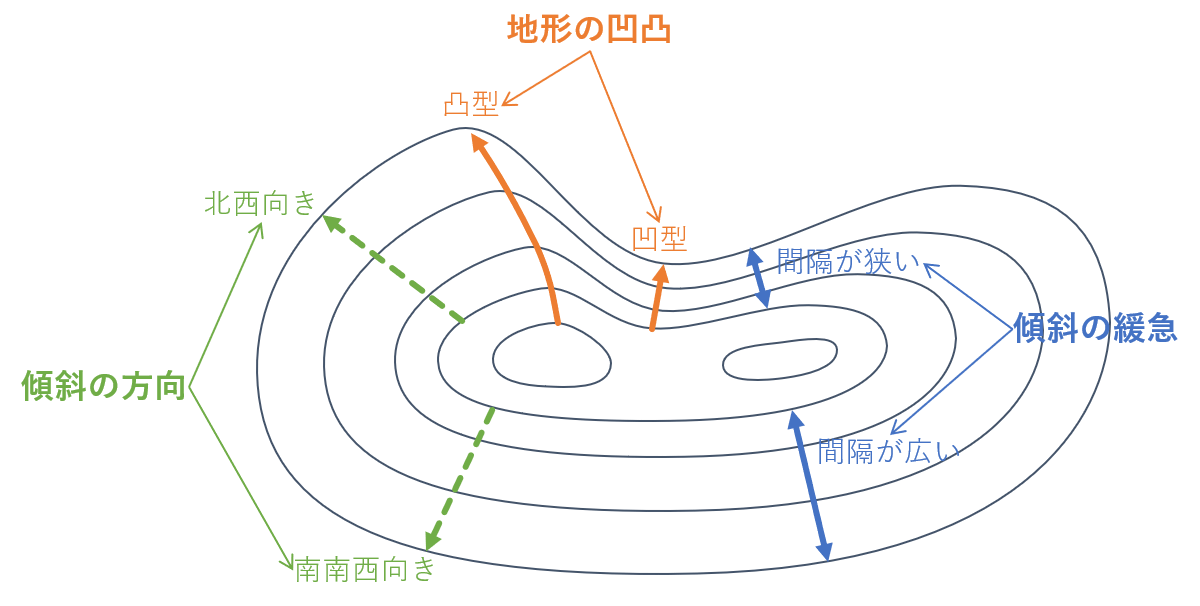

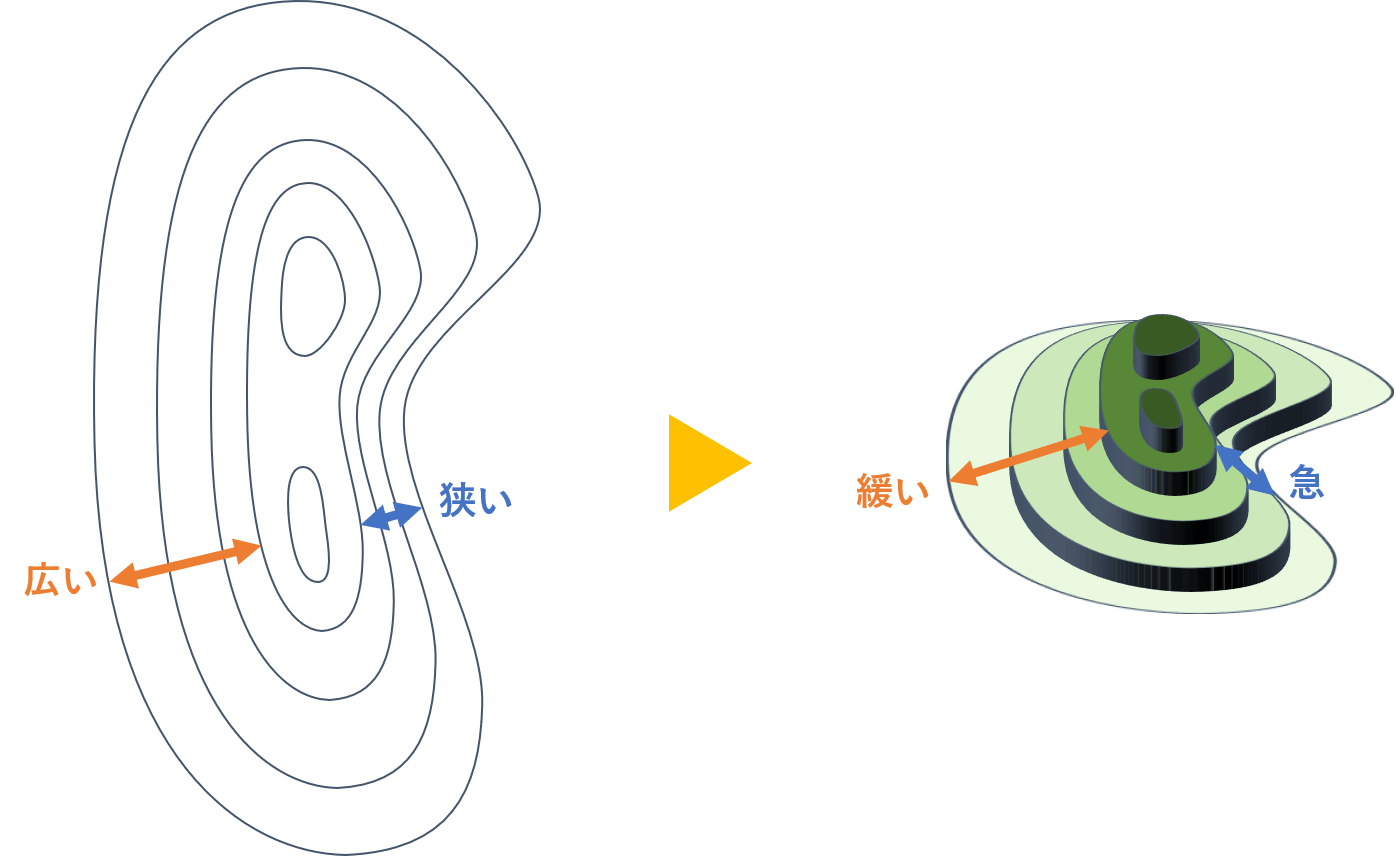

また、等高線からは「傾斜の方向」・「傾斜の緩急」・「地形の凹凸」の3つの要素がわかります。

等高線の間隔では、傾斜の緩急が見えてきます。

さらに線の形から山の地形を構成する主要素(ピーク・尾根・谷)が見えてきます。

このように、山の地形を構成する主要素(ピーク・尾根・谷)は、等高線では次の3つのパターンで表現しているだけです。

- ピークは等高線が丸く閉じる。

- 谷はピーク側に凹型に食い込む。

- 尾根はピークから凸型に出っ張る。

よって、等高線を見るときには、線そのものを見るのではなく、線の形と線の間隔が重要な意味を持つことになります。

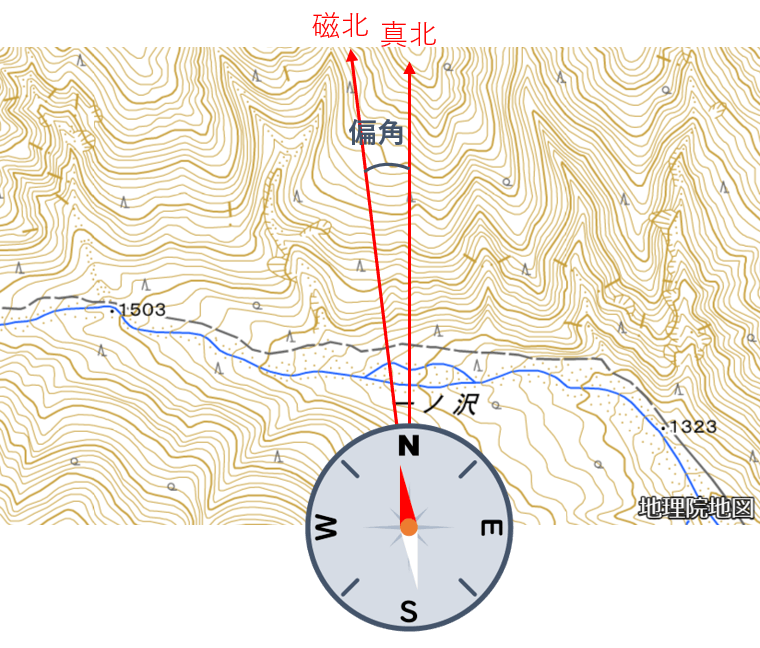

磁北線

地球が磁石の性質を持っているおかげで、私たちは方位磁石を使って方角を知ることができます。

しかし、磁石が北をさすことは誰もが知っていることですが、正確にいうと磁石がさすのは北極の方向である真北ではなく、少しずれた磁北です。

つまり、磁石が示す北は地図上の北からずれているということです。

そのずれは場所や時間によって変化し、日本の場合は5度から9度西にずれています。

その角度を偏角といい、時間によって変化していることから、最新の偏角を知っておくことが重要です。

全国平均で、過去45年の間に約1.1度動いています。

よって、磁北線とは磁石が北をさす方向を示す線のことで、この線があることで初めてコンパスが使えるということです。

昔は定規や分度器を使い、手で地図に線を引いていましたが、地図ソフトからの印刷が増えた現在では、印刷時の設定により自動で線を引いてくれます。

登山における地図読み

登山において地図を読むということは、先に述べたように「自分が地図上のどこにいるのかを確認すること」、「これから歩くルートの地形を想像し維持すること」の2つが大切になります。

極端な例では、誰もが登山口から登り、山頂に立ち下山口へ降ります。

その登山口と山頂と下山口は絶対的な証拠として地図上で現在地を把握できますよね?

あとは山頂までのルートと下山口までのルートを想像し維持しながら歩くことを加えるだけです。

つまり、現在地確認ポイントが登山口と山頂と下山口であり、山頂までのルート維持と下山口までのルート維持で安全な登山となるわけです。

実際にはこのポイントだけでは足りなくて道迷いが多く発生しているので、これを細分化して登山することになります。

現在地確認となり得るポイントを地図から読み取り、そこまでのルートはどんな道かを地図を見ながら考えることが大切です。

地図読み練習

地図の原理を知ると地図を読む楽しさが湧いてきます。

そして、地図の原理を知ったうえで、登山における地図読みの練習を机上で行うとさらに理解が深まります。

そんな練習問題を作製したので、暇なときにでも解いてみてください。

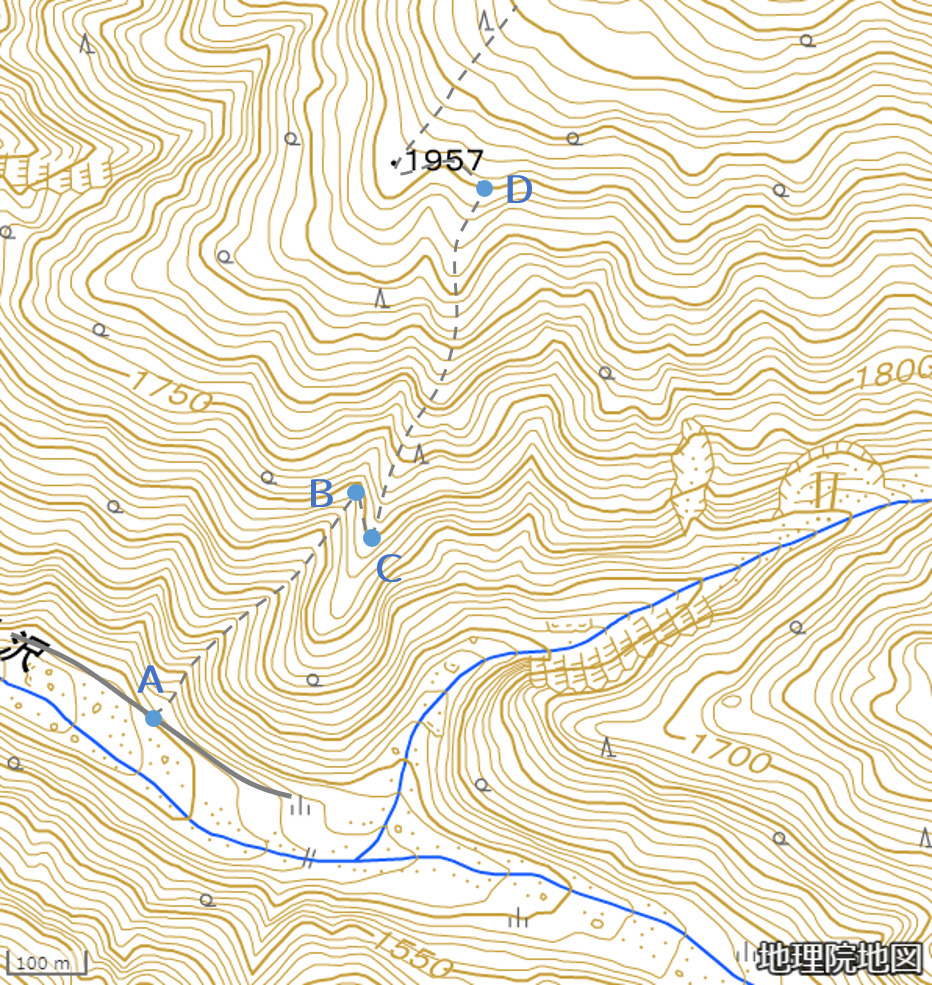

練習問題1

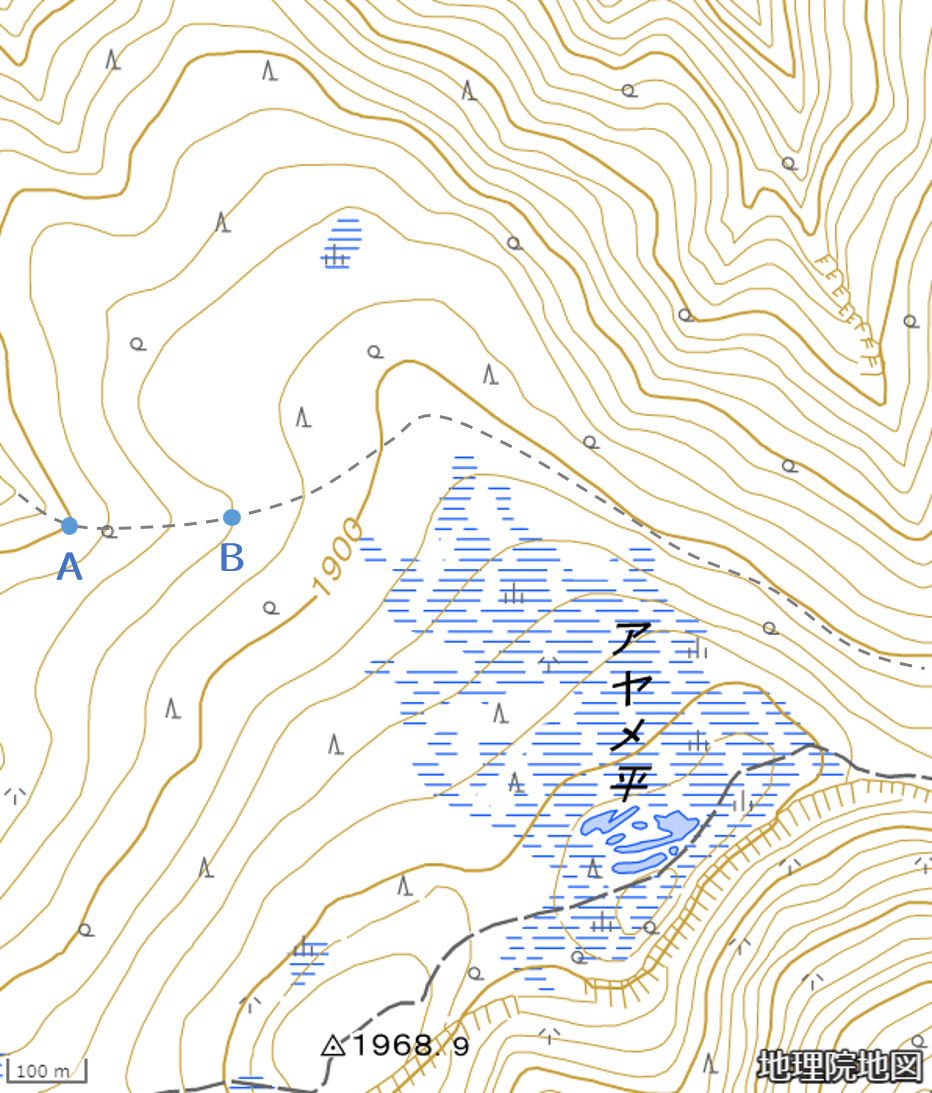

A➡B➡C➡Dの順番に歩いています。

このとき、C➡Dの道はどんな道でしょうか?

練習問題2

AからBに向かって歩いています。

それはどんな道でしょうか?

もっと練習したい、もっと地図読みを勉強したいって人は私が作製した『登山時に役立つ地図読み練習(電子書籍)』を購入して勉強してみてください。

地形図(等高線)の見方や、練習問題を30問用意しています。

商品は全てPDFデータです。購入後にご自身のハードディスクなどに保存して、プリントアウトしてお使いください。

基礎編(A4版18ページ)【5.8MB】

1.登山で地図を読む意味

1)なぜ地図を読む?

2)道間違いを防ぐためには何が必要?

3)どんな地図を読む?

4)地形図の等高線って何?

2.山と地形図

1)山の地形を構成する要素は何?

2)山の地形は等高線でどう表現されている?

3.地図の先読み

1)地図の先読みとは?

2)先読みの手法

練習編(30問)

1.地形をイメージする【8.5MB】

練習1:ピークと谷(沢)から尾根を見分ける

練習2:標高から尾根と谷を見分ける

練習3:標高区分で着色して尾根と谷を見分ける

練習4:傾斜を見分ける

2.地図を読む【6.5MB】

練習5:ピーク、尾根、谷を探す

練習6:尾根線と谷線を引く

練習7:尾根線を探す

3.地図の先読み【3.4MB】

練習8:現在地確認ポイントを探す

練習9:歩くルートを想像する

解答編【4.2MB】

地図記号の利用

登山においてはしっかりと地形を読んで記号は参考程度にとどめるべきですが、現在地を特定する際に役に立つことがあります。

また、地図記号を知っていれば地図を眺めたときの楽しさが増し、山のイメージも膨らみます。

人工物は、記入されていたり、記入されていなかったりとまちまちなものもありますが、形が特異なだけによく頼りになります。

一方、自然物はたえず変化するため、あまりあてにはならないと思っておいたほうが無難ですが、山のイメージを掴みやすくしてくれます。

ちなみに等高線も地図記号です。

人工物

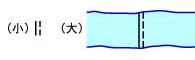

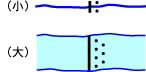

徒歩道

登山のときによく歩くのがこの道です。

道路の幅が1.5m未満の道路で、次のいずれかにあてはまるものとされています。

・登山、観光、レクリエーションなどのためによく利用される道路

・集落を結ぶ必要な交通路となっている道路

・主要な場所につうじている道路

しかし、実際には登山道のなかには幅員が1.5m以上あるものもあります。

また、地図には描かれていても現地に道がないこともあるので注意が必要です。

地図が現地と違っていても人の生死にかかわることは一般的にはありませんが、その唯一の例外がこの徒歩道(登山道)です。登山道の正確さは生死を分けることもあるからです。

軽車道

道路の幅が1.5m以上3m未満の道路です。

舗装されていたりいなかったりとまちまちで、山の中にある林道が大体この記号に該当しています。

また、幅員の広い登山道もこの記号で表されています。

ただし、地域の実情を考えて、必要性の低い道は表示しないことがあるとのことです。

1車線道路

道路幅3m以上5.5m未満の道路を、地図の上で0.4mm幅にして表しています。

ほぼ舗装されている道と考えてよく、住宅街でよく見られます。

新しい林道だと、これくらいの幅員を持っています。

庭園路

公園などで自動車の通行を規制している道路で一般の自動車が通れない道路を表しています。ときどき、山の麓を歩いていると見かけます。

リフト等

ロープウェイやスキーリフト、ベルトコンベヤーやこれと同じようなものを表しています。

一応、すぐになくならないような主要なものが表示されています。

石段

人が通ることを目的として傾斜地に作られた階段を表しています。そこそこ大きな石段を表示しています。

上空から見たとき、石段の長さが25m未満であれば25m(地図上では1mm)、幅が10m未満のものは地図では0.4mmで表示されています。

建物

山の中には山小屋等の例外を除けば、ほとんど建物がないのでいい目印になります。

尾根上にある山小屋は場所同定において有用です。

建物の短い辺が10m未満でも地形図を作る上で必要なものは表していますが、小さな避難小屋などは表されていないこともあります。

また、屋根と柱だけの休憩所である「あずまや」もあまり表されていません。

神社

こちらも山の中にあることがあり、いい目印になります。

登山中に神社があれば、確実に現在地が地図上で特定できます。

ただ、山中の小さな社はほとんど表されておらず、神道教会や神道教団所属の建物、教会所属の建物には使われません。

有名な神社や良い目標物となるものが表されています。

寺院

こちらも山の中で見かけることがありますが、神社と同じく有名な寺や良い目標となるものが表されています。

小さな寺院は表されていません。

三角点

正確な位置を求める測量を行うために、国土地理院が設置した位置の基準となる点です。

山頂などに設置されていて地図上では非常に目立ちますが、実際には小さな標石があるだけで目立つ存在ではなく気づかないこともあります。

ちなみに、次の四角に丸点は「水準点」で、こちらは正確な高さを求める測量を行うための基準となる点。

三角点は正確な位置を求めるための基準、水準点は正確な高さを求めるための基準と役割が違います。

四角い標石ですが、名前は三角点。

理由は、三角測量で使用する点だからです。

現地測量による標高点

三角点や水準点とセットで表されています。

地図を作るときに測量した点で、地図を使う人にそこの高さを教えるために小数点以下1位までを表しています。

写真測量による標高点

空中写真からきめられた正確さで測量をおこなった点で、こちらはメートル単位で表されています。

こちらも地図を使う人に高さを教えるための記号で、室内で行う測量から求められています。

記念碑

立像を含めた有名なものを表しています。ただ、有名でなくても良い目標物となるようなものは表されています。

小さなものだと東京都渋谷区にある忠犬ハチ公像も、この記号で表されています。

また、八方尾根や白馬大池そばの乗鞍岳にあるような大きなケルンは、この記号で表されています。

電波塔

テレビ、ラジオ、無線通信などの送受信を目的に作られたものの中から、主要なものを表しています。

低山の山頂によくあり、よく目立つので現在地把握の決定的な証拠になります。

携帯電話の基地局もこの記号で表されますが、その設置スピードに地図表記が追いついていないと考えたほうが無難です。

送電線

低山で手掛かりにしやすいのがこの送電線です。

特に沢沿いの道では真上に送電線があれば地図上での現在地がわかる場合があります。

山の中でよく目立つ鉄塔の位置は記号では表されていませんが、送電線が曲がっている箇所や尾根を越える箇所には必ず鉄塔があるので、それも現在地を確認するうえで決定的な証拠になります。

ただ、鉄塔でも地表面に近い場所の鉄塔幅が20m以上ある大規模なものは、次の「高塔」として表されていることがあります。

送電線の記号は、神社や寺院と同じく良い目標物としてあるものを表しています。

よって、道路や鉄道と並んでいてあまり目標物にならないようなものは省略されています。

また、何本もほぼ並行して送電線が走っているときは、間違えやすいので注意が必要です。

せき

川の流れの調節や河底の保護などを目的として造られた工作物などで、主なものが表示されています。

山の中には、砂防堰堤や治山堰堤と呼ばれるものが数多くあり、それがこの記号で表されています。

小さなものは記されていないことがありますが、沢沿いを歩いているときに堰堤を見つけ、地形図にも表されていれば現在地の絶対的な手掛かりとなります。

自然物

針葉樹林

木の高さが2m以上のマツやスギ、ヒノキのようにとがった葉をもつ樹林です。

多くは冬も葉が落ちない常緑なので、広葉樹が落葉する冬にはどこが針葉樹林帯かがはっきりとわかります。

スギやヒノキは植林された人工林が多く、下草はなく夏でも見通しが利くことがわかります。

よって、ショートカットもしやすく、登山道以外のルートも歩きやすいということです。

ただし、広葉樹林との境などが地図ではっきりと表されているわけではないので注意が必要です。

また、落葉後の冬でも登山道は明るくないことがわかりますが、低山におけるアカマツ二次林もこの記号が使われています。

落葉する木や下草も枯れるので登山道は明るいですが、夏は下草に覆われるため登山道以外の道は歩きにくいです。

広葉樹林

木の高さが2m以上の幅の広い葉をつける広葉樹がすき間なく生えているところを表しています。

冬になると葉が落ちる落葉樹と、年中葉をつけている照葉樹があります。

針葉樹林とは異なり下草が形成されていることが多いため、夏場の広葉樹林帯は、登山道以外は歩きにくいことがわかります。

よって、ショートカットも登山道以外のルートも歩きにくいということです。

竹林

竹がすき間なく生えているところが表され、里山に近い場所でよく見られます。

竹林はちゃんと手入れされていないと荒れ放題であるため、薄暗い登山道になります。

ただ、下草は生えておらず、見通しはききます。

近年では里山において竹林が急激に勢力を拡大しており、地図が追いついていない印象です。

笹地

笹またはしの竹がすき間なく生えているところです。

竹林と似ているので注意が必要です。

荒地

利用されず荒れたままになっていたり、雑草が生えた土地や湿地、沼地などで水草が点々と生えているところを表しています。

ススキに覆われた場所もこの記号が使われています。

開けた場所であり遠望のきく場所であることがわかりますが、季節によっては草が高く生い茂っていることがあります。

ハイマツ地

高山において木の高さが低いマツの仲間、ハイマツなどがすき間なく生えているところを表しています。

ハイマツは樹高がおおむね1m未満なので、遠望がきくことがわかります。

果樹園

リンゴ、ミカン、なし、もも、くり、ぶどうなどを栽培している土地を表しています。

山の中で見ることはほとんどありませんが、麓ではよく見かけます。

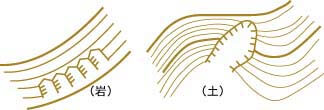

がけ

岩でできた急斜面を岩がけ、土砂がくずれたりしてできた急斜面や人工的に造られた急斜面を土がけとして表しています。

いずれもおおむね高さ3m以上長さ75m以上のものが表示されています。

がけが多くある山では、どの記号がどのがけに対応しているかを判断することは難しいので、山のイメージとして捉えるしかありません。

岩

こちらも、どの岩に対応しているのかまったく分からないので、イメージとして捉えるしかありません。

散らばっている岩石を表すこともあります。

岩がけほど急斜面ではない場所を表しているのでしょうが、その区別がよくまったくできないことが多いので、こちらも現在地確認の絶対的な証拠にはならず、イメージとして捉えるものとして利用するしかありません。

湿地

いつも水をふくみ、土地がやわらかくて湿地性の植物が生育している土地を表しています。

75m×75m以上または50m×125m以上のものが表されるので、かなり大きな湿地でないと表示されません。

滝

流水が急激に落下する場所を表しています。

沢沿いを歩いていると滝は非常に目立つ存在ですが、高さ5m以上のいつも水が流れている有名な滝や好目標となるような滝が表示されます。

地図に滝の記号があれば、現在地確認の手掛かりになります。

されき地

砂浜などの砂や河川敷などの小石の散在した場所をイメージしますが、砂やれき(小さな石や2mm以上の岩片)で覆われている場所を表しています。

かなり大きな石に覆われている場所もこの記号が使われているので、なかなか難しい記号ですが、登山道にこの記号があれば歩きにくいことがわかります。

雨裂(うれつ)

山の中でよく見かけるこの地図記号、うれつは雨水の流れによって地表面にできる谷状の地形(ガリー)を表しています。

土がけとの使い分けがよく分かりませんが、土がけほど大きな規模でないものの印象です。