広島で登山初心者におすすめの山は、大峯山です。奈良県にある大峰山ではありません、広島にある大峯山(おおみねやま)です。

広島市と廿日市市の行政界にあり、湯来町が広島市と合併したために広島市の最高峰となりました。

その標高は1050m。

そこそこの急登がずーっと続くため、かなり登りごたえのある山です。初心者の方には少ししんどいかな。

でも、頂に立つと「登ったぞー」って気分になるので頑張って登ってみましょう。ゆっくり登ればいいんです。

登山道も一本道なので、まず迷うことはないと思います。

麓の廿日市側の登山口(川上地区)との標高差が550mくらいなので、宮島の弥山に登るのとほぼ同じ。また、歩行距離が短いのでルート定数も13.3しかありません。

川上から登ると山頂より先に三角点(1039.6m)がありますが、展望もないので素通りして岩峰の頂上まで行きましょう。

頂上直下に六畳岩や八畳岩があり、岩の上に立つと一気に展望が開けます。ここでも十分景色は楽しめますが、一旦ハシゴを下りて次のハシゴを登ると360°大展望の大峯山山頂。圧巻ですが、ハシゴが怖い人は止めておきましょうね。

また、主峰の東端には「まわり縁」と呼ばれる切り立った崖があり、この山のシンボルともなっています。

切り立った崖の上をぐるりと回れますが、かなり怖いかな。

そして、頂上部の近くにコンクリート造りの休憩所があり、その側には祠があります。

その祠は、明治の初めころに湯来町にある西法寺の分仏として造られたそうです。

アクセス

廿日市側の川上地区の登山口がアクセスがいいです。

駐車場も整備されていて、トイレもあります。

バスは廿日市市の「佐伯さくらバス」の玖島線が利用できそうですが、廿日市市のHPを見てもよくわからないので車で行きましょう。

また、広島市の湯来町側からは、県道42号線の笹ヶ峠に数台分の駐車スペースがあるみたいですが、ここまでの道のりがかなりの酷道でした。

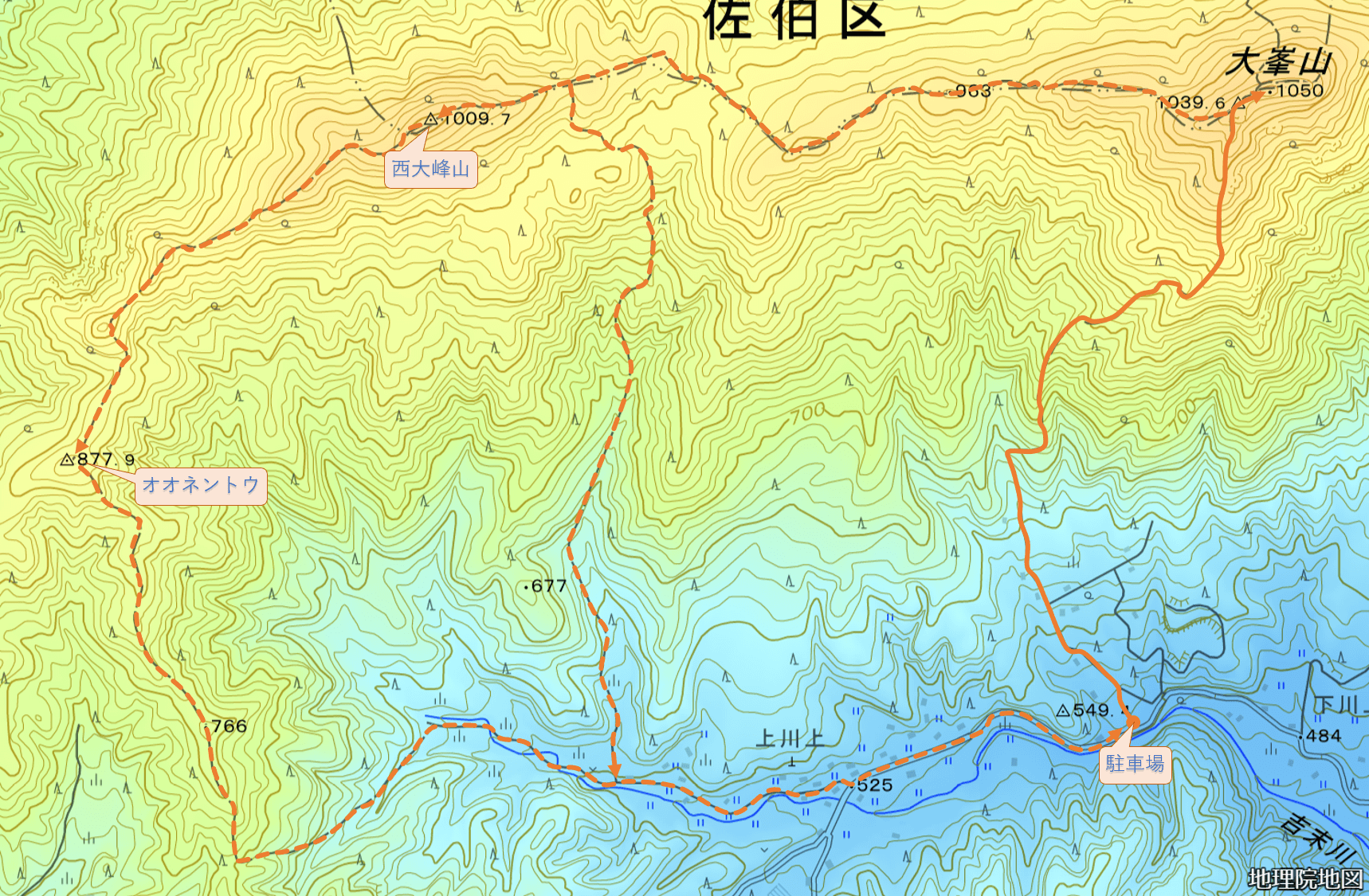

登山ルート

代表的な登山ルートとしては、廿日市側の川上地区からのルートになります。

駐車場から大峯ランドと呼ばれる別荘地の急坂を最上部まで上がり、貯水槽の右から植林地の中の登山道に入ります。ここから山頂近くの分岐までは一本道なため、まず迷うことはありません。

登るとすぐに2合目の標識があり、右に折れてトラバース気味に植林地の中を登っていけば尾根に出ます。

ほぼ急登の登山道、足を休める場所は僅かしかありません。

そして、7合目を過ぎると見上げるほどのきつい直登が待っています。

やっと勾配が緩やかになると、西大峯山との分岐がある大峯山の三角点に着きます。

そこから50メートルほど進むと分岐があり、左に巻く踏み跡は「まわり縁」に行き、右に進めば頂上です。

山頂からは360°の大展望。

西方面には吉和冠山や羅漢山。

北方面には十方山や恐羅漢山などの西中国山地の名峰が連なっています。

また、まわり縁からの景色も圧巻です。

遠くに瀬戸内海が見え、宮島の弥山が見えます。

澄んだ日には、四国の石鎚山脈が見えることもあるそうです(見えたことはありませんが...)。

下山ルート

下山は、上ってきた往路を戻ることになります。

西大峯山やオオネントウへの縦走するコースもありますが、縦走路の状態がよくないかもしれません。

特にオオネントウから先の縦走路で、麓の林道へ出るまでの一部区間、かなりの藪の中を歩いた記憶があります。

ただ、西大峯山一帯は美しい落葉樹林が広がっていて、秋はとても美しい森の中を歩くことができます(写真は落葉後ですが)。

オオネントウへの縦走路も美しいも落葉樹林の森を歩きます。

オオネントウから先は、植林地が増えてくるもののなかなかいい森が広がっています。

西大峯山までのアップダウンは激しくないので、西大峯山まで行くのなら往路を引き返すほうがいいのかもしれません。

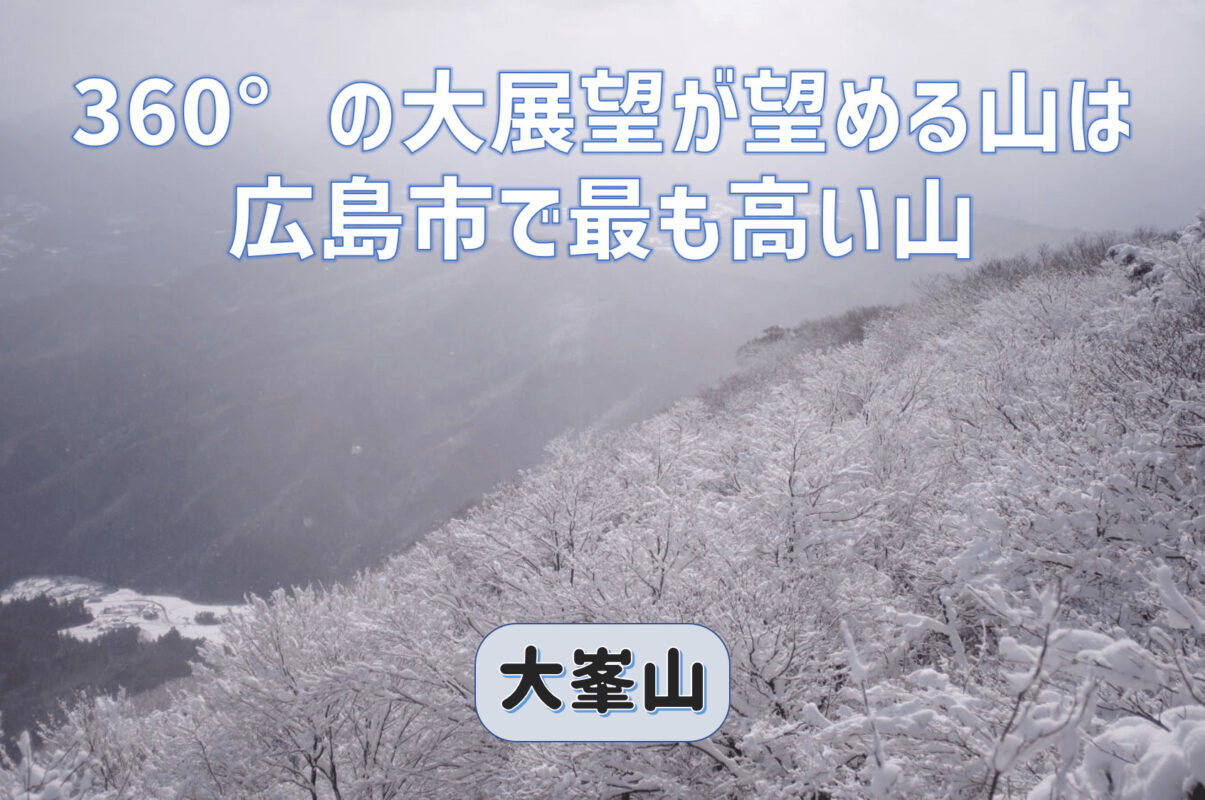

雪の大峯山

登山初心者の方には難しいかもしれませんが、アクセスがいいので雪の大峯山も楽しめます。

でも、近年はここまで積もることがないような...

温暖化の影響か、最近はなかなかいい雪山に出会えていない気がします。

なかなかしんどい大峯山ですが、山頂からの眺めは圧巻です。ぜひ登ってみてくださいね。

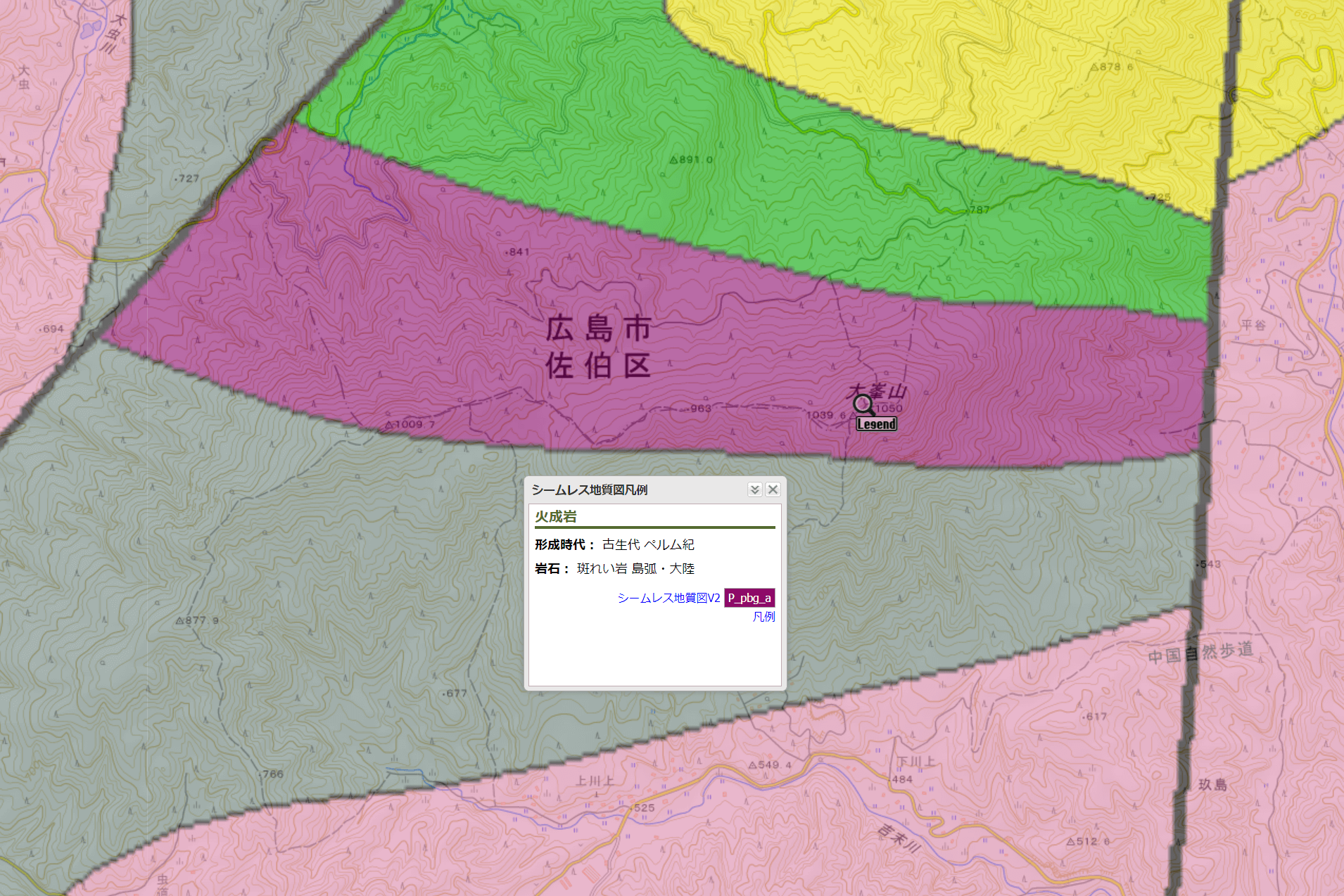

大峰山周辺の地質

山頂付近は、古生代ペルム紀に形成されたものとあります。

古生代ペルム紀とは、約2億9890万年前から約2億5217万年前までの約4673万年の期間に相当します。

ペルム紀末の約2億5200万年前には、地球上の生命をほとんど消し去るほどの規模の大絶滅があったそうです。

そんな時代に形成された岩石を大峯山で見ることができるなんて、まったく知りませんでした。

あの頂上付近の岩峰は、もしかしたらそんな大昔に形成されたもの?

確かに、山頂付近の岩石はちょっと特徴があるな~とは思っていました。

斑れい岩とあるので、地下深い所でゆっくりと冷え固まった深成岩。

斑れい岩は岩石全体が黒っぽいといわれているので、今度山頂に登ったら岩をじっくり観察してみます。

※注意事項

登山ルート等の内容については、誤解や虚偽のないものであるよう努めていますが、経年変化や、災害による一時的な変化によって、記載された状況が変わっていたり、解釈に見解の相違が生じることがあります。山行の際には、ご自身でも最新の情報を収集してください。