稜線の上には、大小さまざまなピークが連なっています。

しかし、ピークは地図を読むうえでは一番容易であるといえます。

それは、等高線が小さく丸く閉じているからです。

ここでは、ピークが等高線でどう表現されているのか、そして等高線で現れることのないピークの存在をご紹介します。

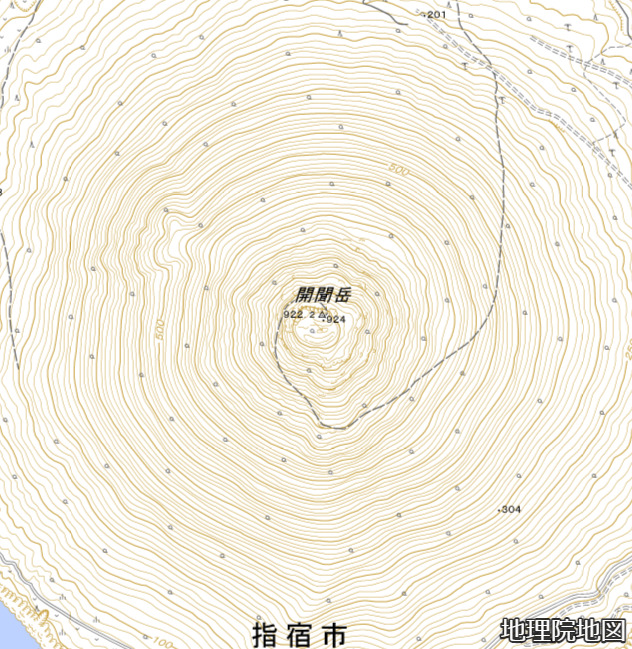

等高線で表されるピーク

どんなに小さなピークでも、ピークに立ったときは誰もがピークにいることを実感できるはずです。

周囲より高く、またピークの前には必ず登りがあり、ピークを過ぎると下りに転じるからです。

その変化点で地図を読めば、現在地は確信できるはず。

そう、ピークは、現在地の確認作業で絶対的な手掛かりとなるものと言えます。

「隠れた小ピーク」の存在

しかし、一つだけ例外があります。

それは、隠れた小ピークの存在です。

こんな経験をしたことはないだろうか。

「縦走路を歩いていて、下りから登りに転じ、少し登るとすぐに下りへと変化する地点へ立った。

小ピークにいるんだと思い地図を広げて読むが、等高線が小さく丸く閉じているピークは見当たらない。

現在地がどこなのか、分からなくなってしまった。」

なぜ、そうなるのか。

ここには、「等高線は標高差10m間隔で引かれる」という真実が隠されているからです。

そう、もしも小ピークの高さが9mだとしたら、等高線は丸く閉じられることはありません。

この隠れた小ピークの存在を計算に入れておかないと、現在地を見失ったり、まったく違う場所を現在地だと思う「思い違い」が発生してしまうことになります。

一旦、ボタンの掛け違いが発生し、それに気付かないで歩いていたらもしかしたら分岐点で間違った方向へ進み遭難!なんてことが起こる可能性があります。

それを防ぐには、隠れた小ピークの存在を知っておくことが重要です。

そうすれば、「これくらいの登りなら地形図には表されていないな」と思うからです。

その確認を現地で繰り返すと、地形図の中にある隠れた小ピークの大体のパターンが読めてきます。

「隠れた小ピーク」の具体例

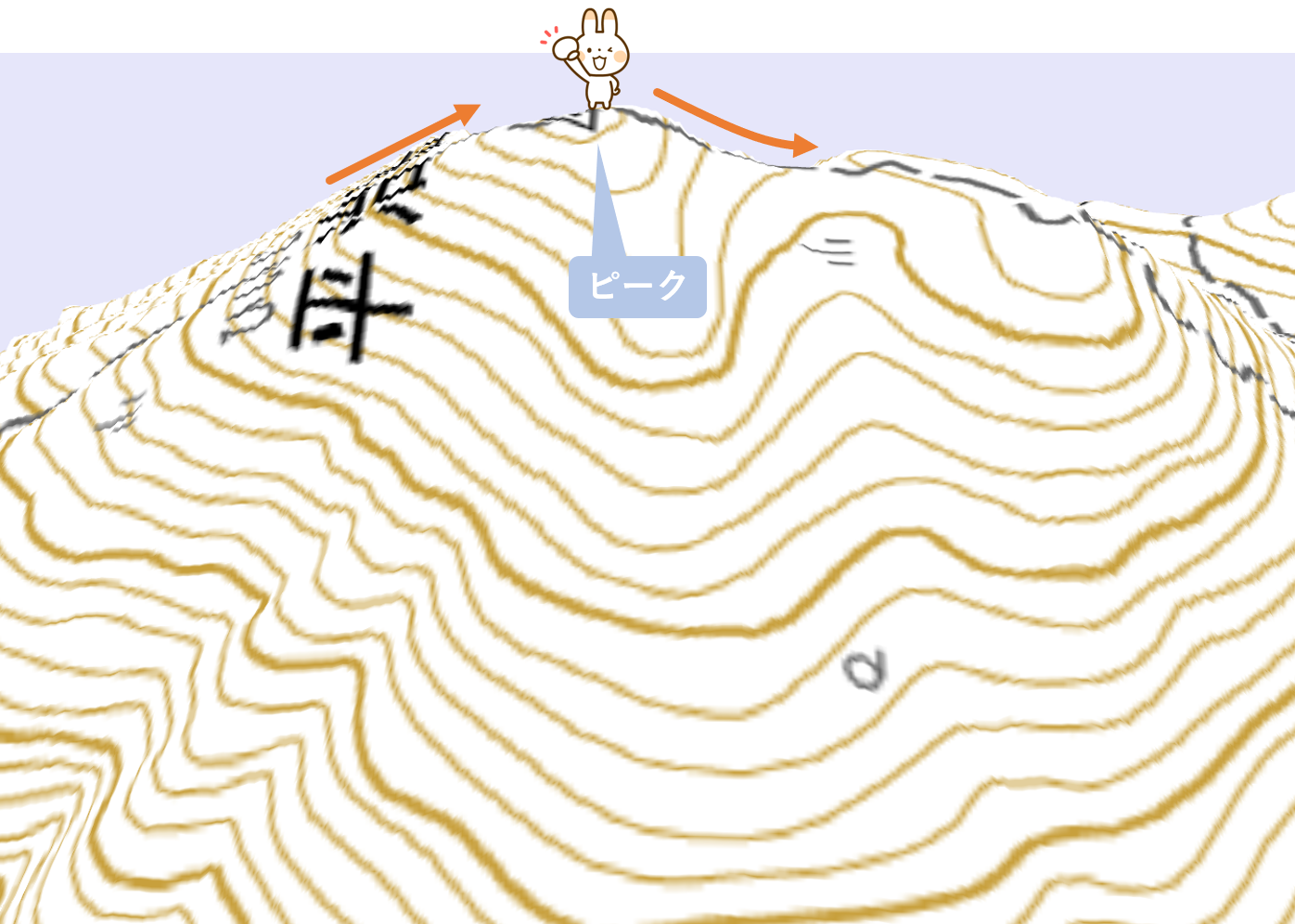

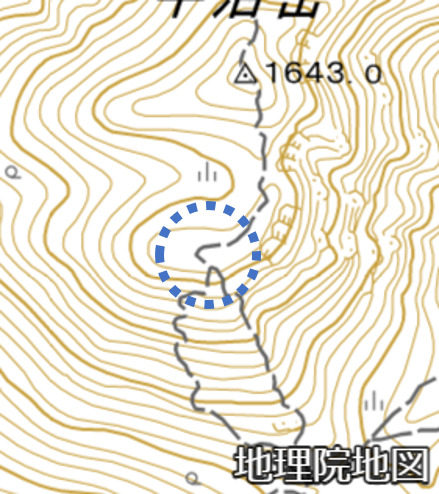

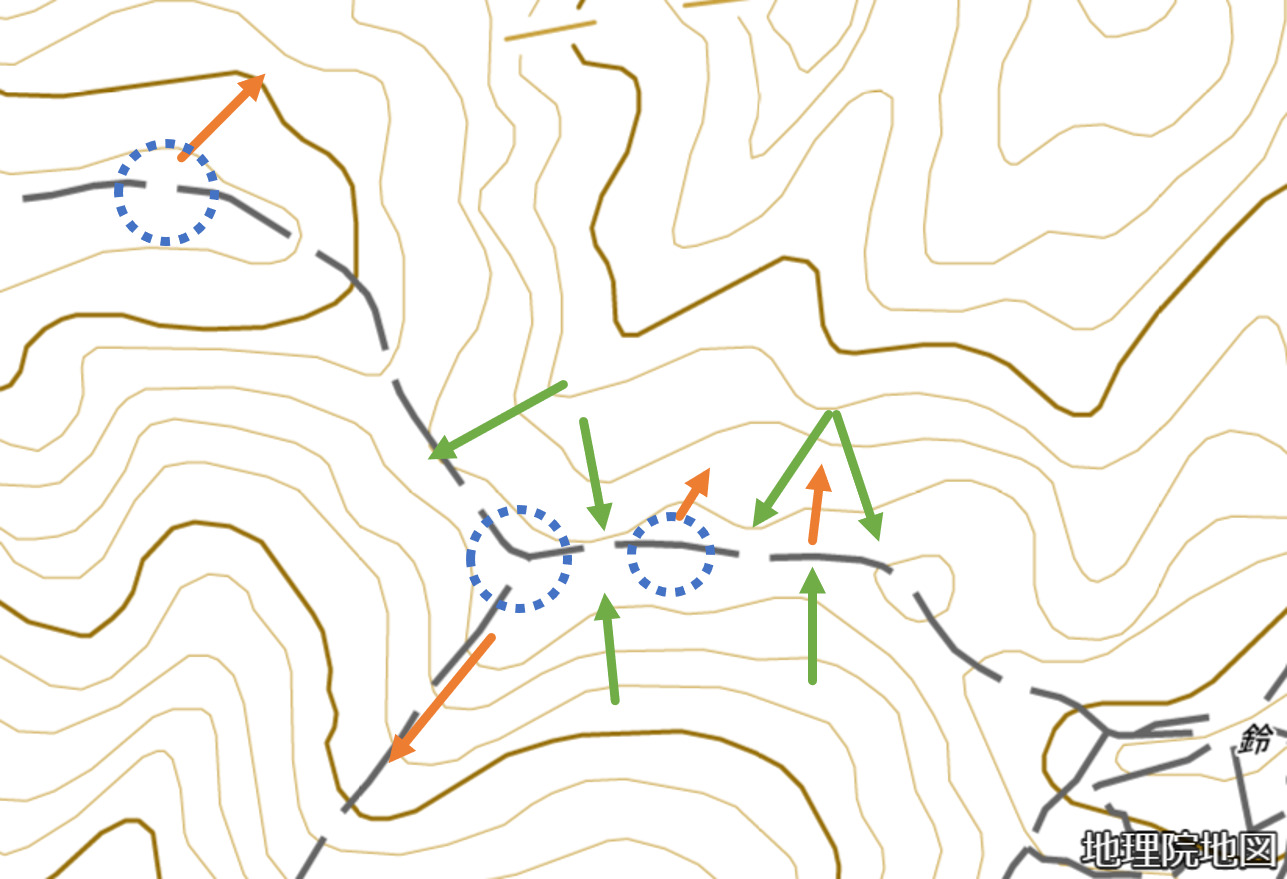

下の図はいくつもの小ピークがある稜線です。

でも、地形図ではこう表されています。

小さく丸く閉じているピークと思われる等高線は、2つだけです。

ここでカギとなるのは、尾根の派生箇所とコル(ピークとピークの間にある最も低い箇所)の存在です。

尾根はピークから派生していきます。そしてコルは谷が付き上がってくる箇所です。

ということは、尾根が派生しているところにはピークがあり、谷が付き上がっているところにコルがあるということです。

これを上の図に当てはめると

オレンジ色が尾根線、緑色が谷線、青の点線丸が小ピークがあるのではと思われる箇所です。

このように、なんとなくここに小ピークがありそうな雰囲気が意識して歩いているとつかめてきます。

まあ、10mに満たない登りですから、大体感覚で分かりますよね?

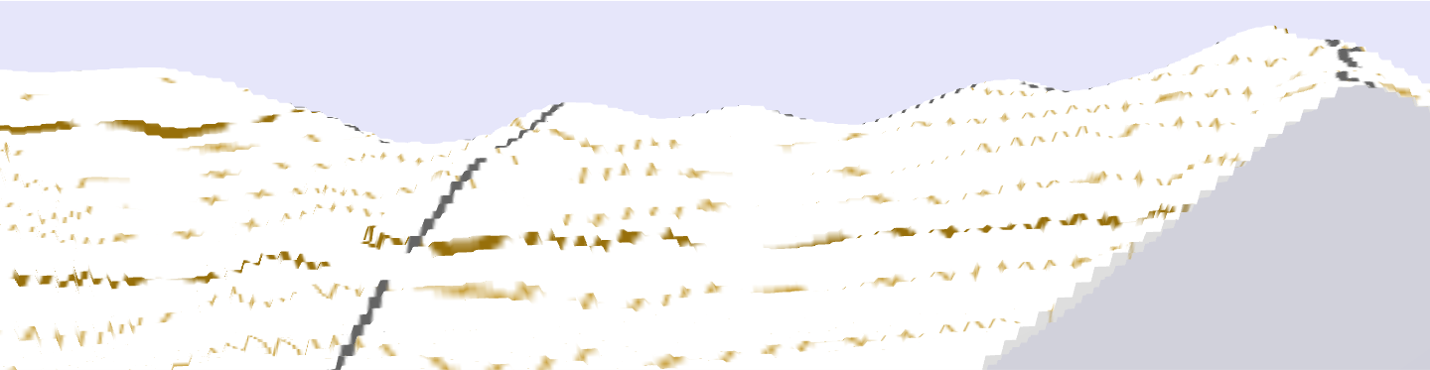

分かりにくい「隠れた小ピーク」

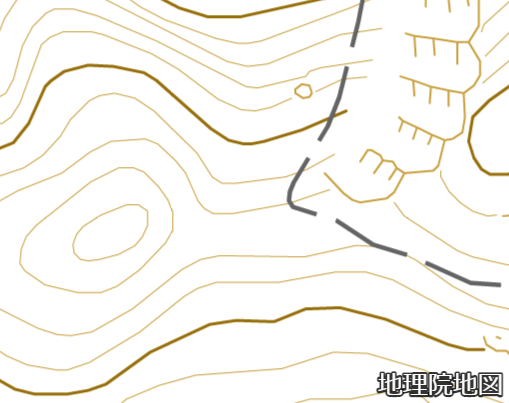

ただ、分かりにくい隠れた小ピークもあって、それが次の図です。

真ん中にそこそこの小ピークがあります。

と思いますよね。

実際ここを歩くと10m以上は登る感じです。

きっと等高線は小さく丸く閉じられているんだろうと。

きっと、誰もがそう思うと思います。

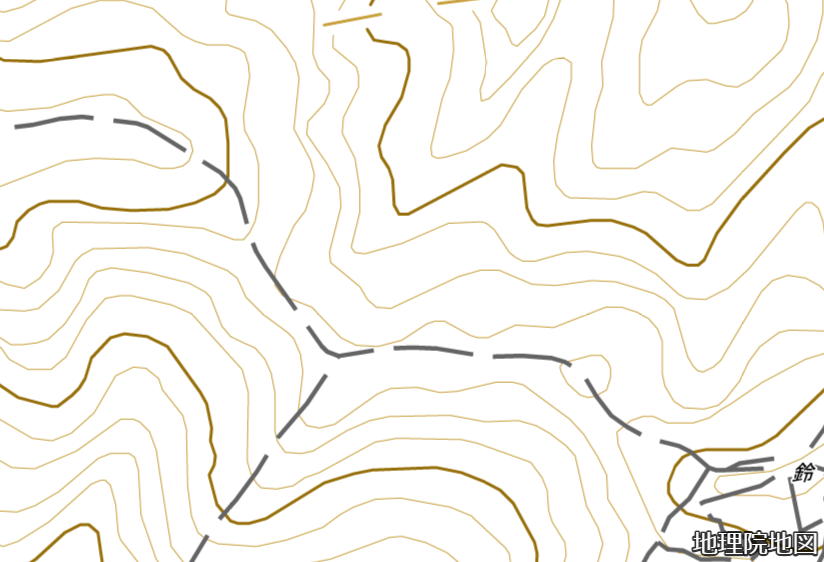

でも、等高線は

こうなんです。

まったく小ピークの存在がないですし、隠れた小ピークの存在も匂わせない。

だから地図読みは奥深い。

と思うのは私だけ?

※記事内の地図は、地理院タイル(ベースマップ)を元に当運営者が作成したものです