尾根と尾根にはさまれ、低くなったところが沢(谷)です。

山に降った雨は標高の低い沢(谷)へ流れます。

自分が今、沢(谷)にいるのか、尾根にいるのか。

その感覚を持つことは非常に重要です。

ここでは、沢が等高線でどう表現されているのか、また、沢での現在地把握ポイントはどこかについて紹介します。

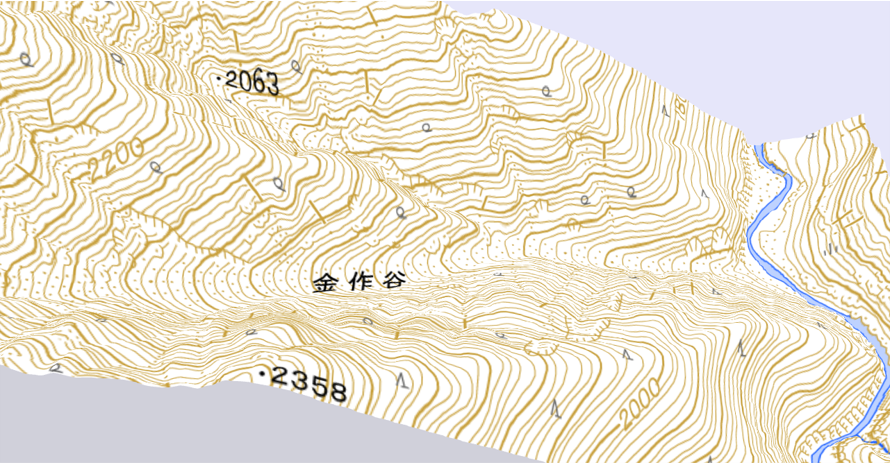

等高線で表される沢(谷)

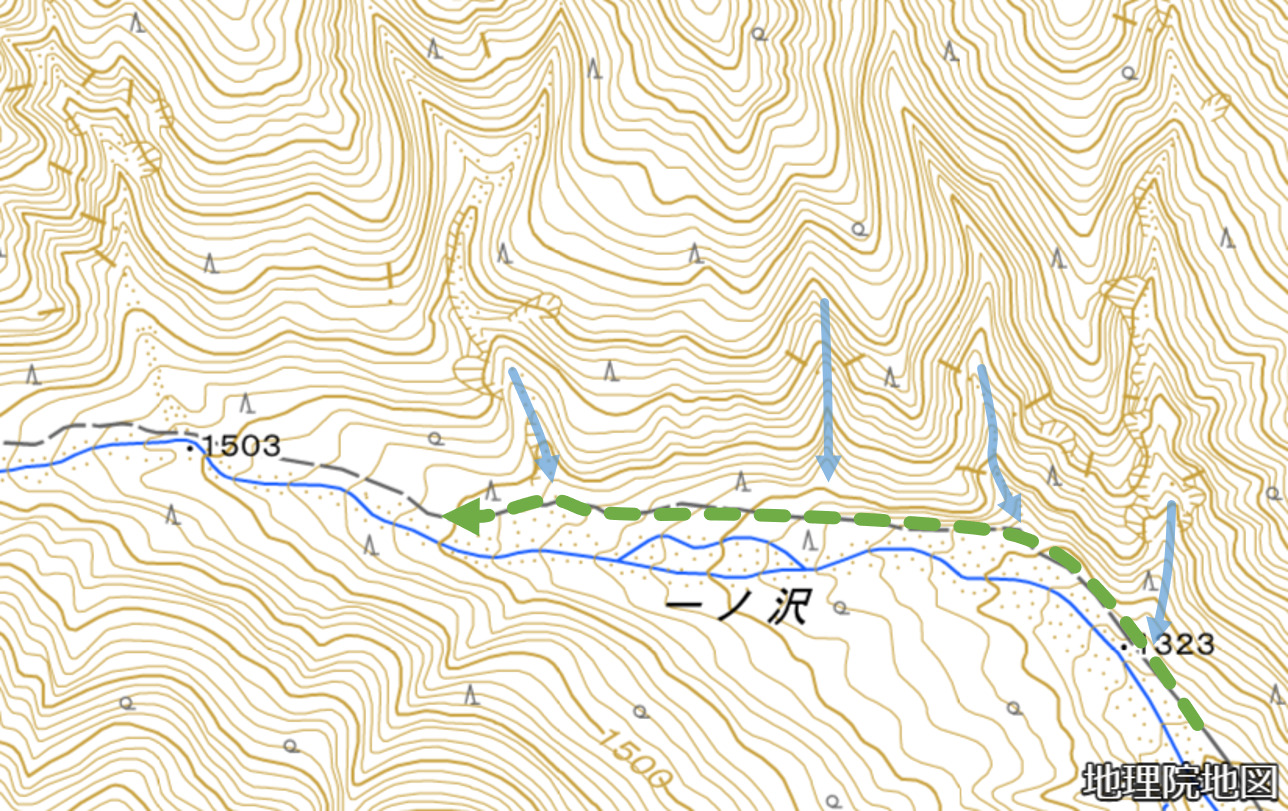

地図上の沢は、「尾根と尾根にはさまれ低くなったところ」ということから、等高線はピークに向けて内側へ食い込んでいます。

尾根と沢の両者は、何もかもが裏返しであるために混同しがちです。

沢から見ると、尾根は内側に食い込み沢は外へふくらんでいるからです。

だから、地図ではまずピークの位置関係を確認することが前提となります。

そして、ピークから見てどうなのかということです。

3Dで見るとこんな感じです。

また、尾根が下方に向けて小さく枝分かれしていくのに対し、沢(谷)は上方に向けて小さく枝分かれしていきます。

ということは、沢を登りで使うと分岐箇所が増え、迷いやすいこととなります。

逆に尾根道は、一つの尾根に集まりながらピークへ向かうので迷いにくいです。

さらに沢は稜線に向けて登りっぱなしで決して降りることがありません。

よって、登りで沢道を使うと全てが登りしかありません。下りで使っても全てがくだりになります。

勾配の強弱があるにしろ、どちらにしても辛いということです。

沢道における現在地の確認ポイント

沢は基本的に視界は遮られ、遠くを見通すことができません。

なので、尾根道以上に現在地確認の手掛かりは少ないと言えます。

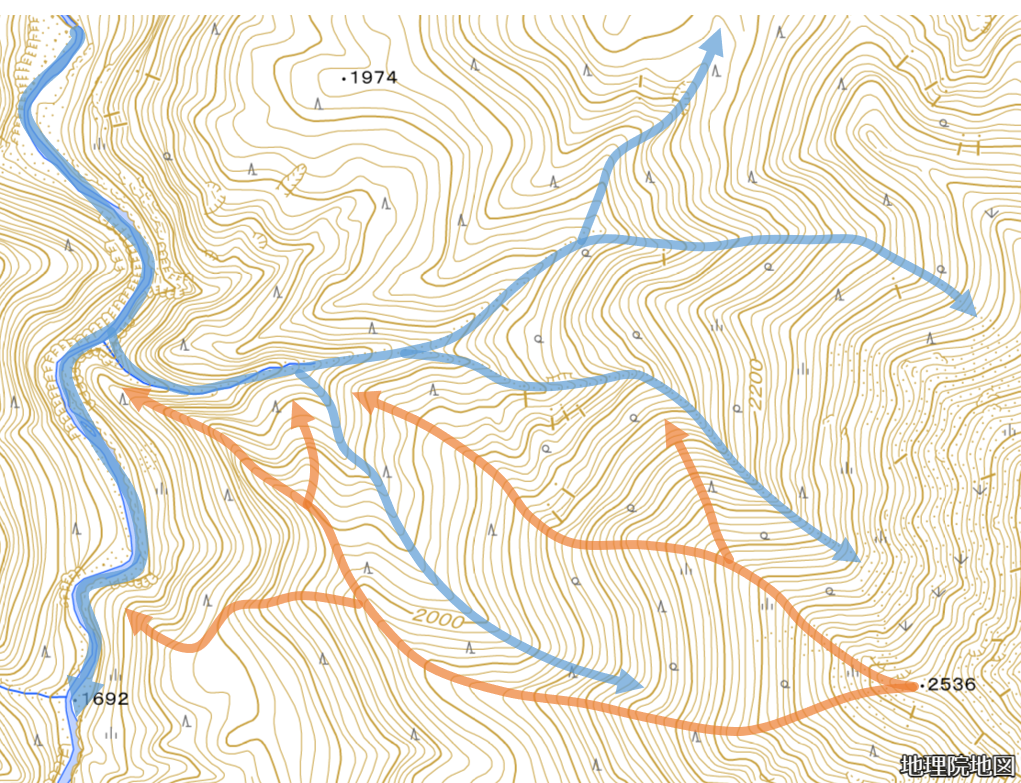

唯一手掛かりとなりそうなのは、支沢の流入点ぐらいかな。

沢沿いの道では、登山道は谷底ではなく右岸か左岸のどちらかにつけられています。小さな谷だとその谷底を歩いていますが、、、。

その沢沿いの登山道を歩いていると本流の沢に流入する支沢を横切るときがあります。そこが現在地確認のポイントになります。

その他の手掛かりは、あてになりそうなものはなかなかありません。

勾配の変化についても、沢には登り下りが絶対にないため、劇的に変化することは少ないのです。

対岸の支沢の流入も視界に入らないことが多いと思いますし。

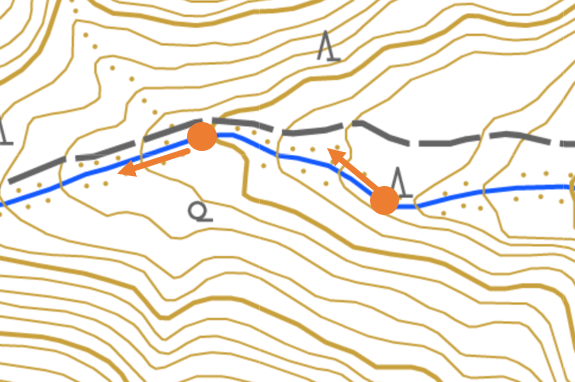

なので、ここでコンパスを使った沢の方向確認という手法が沢では役に立ちそうです。

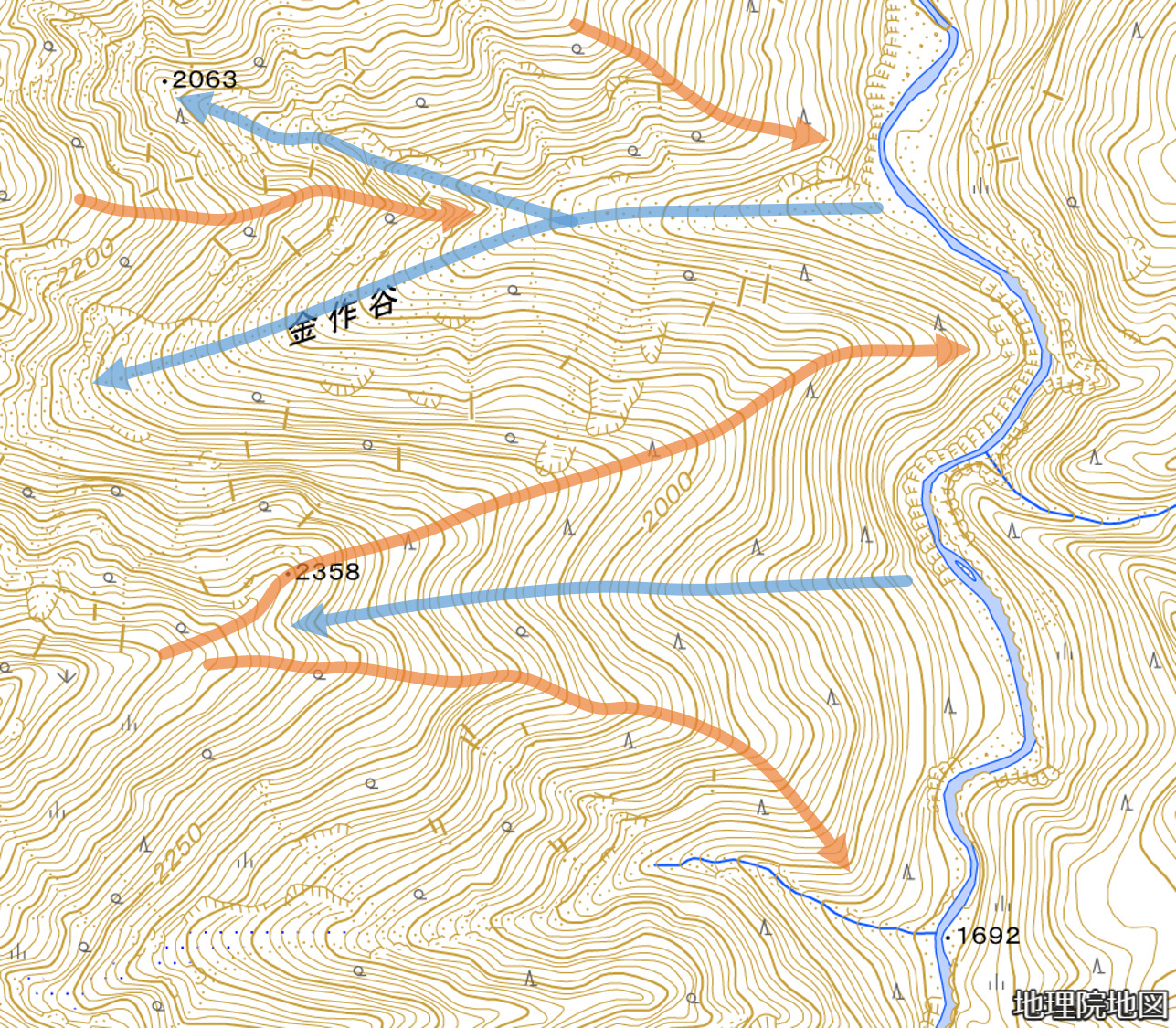

オレンジ色の沢の真ん中に立ち、地図上の矢印の方向が実際の沢の方向と合致していれば、現在地はその矢印の線上にいることがわかります。

よって、沢の曲がり角など方向が大きく変わる場所でこの手法を用いたら現在地把握がしやすくなります。

でも、沢の真ん中に立つ必要があるためなかなか難しいですが、方向が大きく変わる登山道でも代用できる可能性があるので試してください。

机上で練習してみる

地形図を印刷して等高線を見ながら尾根のラインに線を描く、また沢のラインに線を描く。そうすれば、少しずつ地図が読めるようになります。

山の地形を表現する要素は、「ピーク」「尾根」「沢(谷)」の3つしかありません。

地形図を眺めていると、等高線でどう表現されているかなんとなくわかるようになります。

じわじわと平面的な地形図が立体的に見えてくるかも?

地形図の印刷は、国土地理院のHPが便利で使いやすいです。

※記事内の地図は、地理院タイル(ベースマップ)を元に当運営者が作成したものです