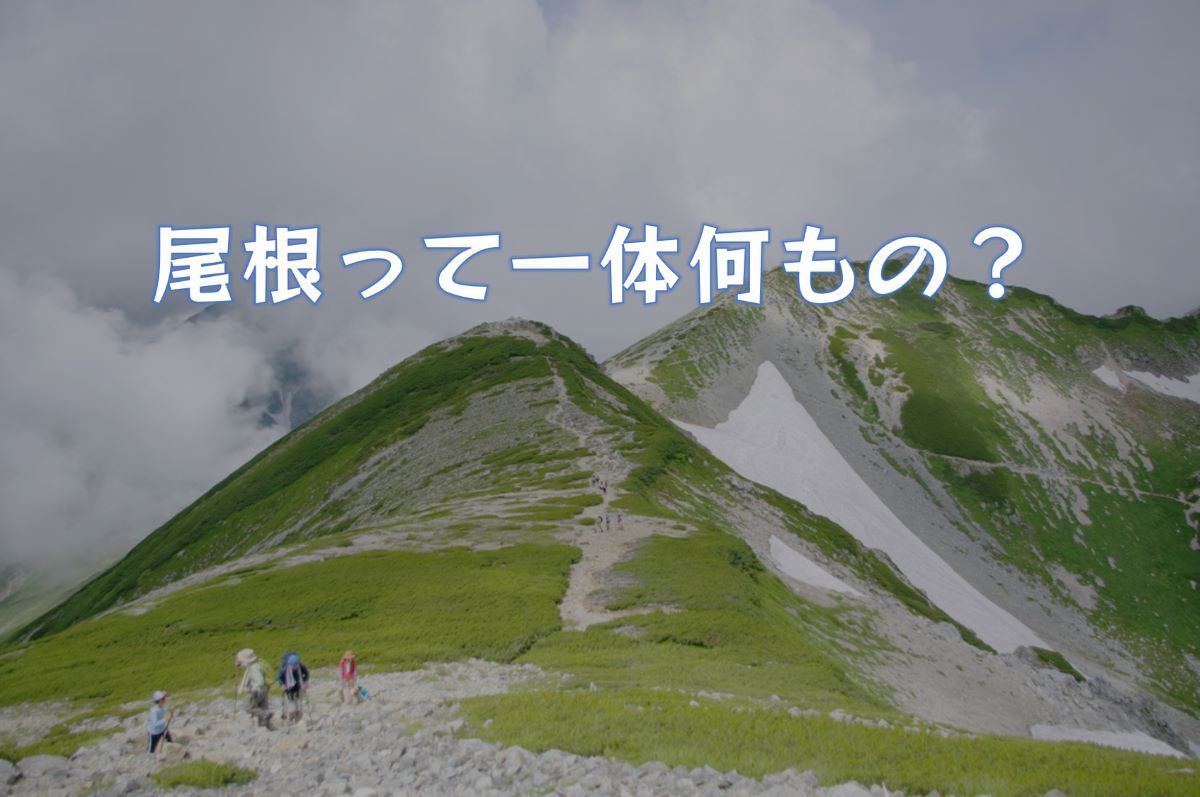

尾根をわかりやすく説明すると

『両側より高いところが連なっているライン上の場所』

一つの点ではなく、一本の線で捉えることが必要です。

って文字で書かれても「なんのこっちゃ」ですよね。

では下の写真。この人はどんな道を歩いているでしょうか?

正解は尾根道です。

両側より高いところが連なっているライン上の場所を歩いていますよね?

次はこれ。

これも尾根道を歩いています。両側より高い場所を歩いていますよね?

最後は樹林帯の中の道。

もうお分かりですよね?

これも尾根道。樹木の密度が低い場所だと周りの地形が見えるので尾根道だと分かりやすいです。

一般的には、尾根はピーク(頂き)から谷に向かって分岐を繰り返してほうき状に分散していきます。

谷に近づくにつれて小さくなり、谷に落ち込んで消えていきます。

その尾根は、尾根にいることが実感できないほど幅の広いものもあれば、足を踏み外すと谷に転げ落ちてしまうナイフのように薄い尾根もあります。

そして、もう一つ。谷に向かって延びるのではなく、ピークとピークをつなぐ尾根があります。

これがいわゆる「稜線」です。

山を縦走する場合は、この「稜線歩き」が楽しみの一つです。遠くまで見通せるからでしょう。

ただ、両者に明確な違いはなく、谷に向かって延びる尾根も小さなピークをいくつも超えて、いつかは谷に落ちていきます。そう、稜線もいつかは谷に落ちる「尾根」なのです。

そんな「尾根」、高山だと比較的分かりやすいですが、低山だと樹木が密集している箇所などではちょっと分かりにくい場所もあります。

例えばこれ。

尾根を歩いているのか谷を歩いているのか、分かりにくいですよね?

このように周りの地形が読み取れないと、尾根を歩いているのかが分からなくなります。

そんなときに活躍するのが地形図です。

地形図で表現される尾根

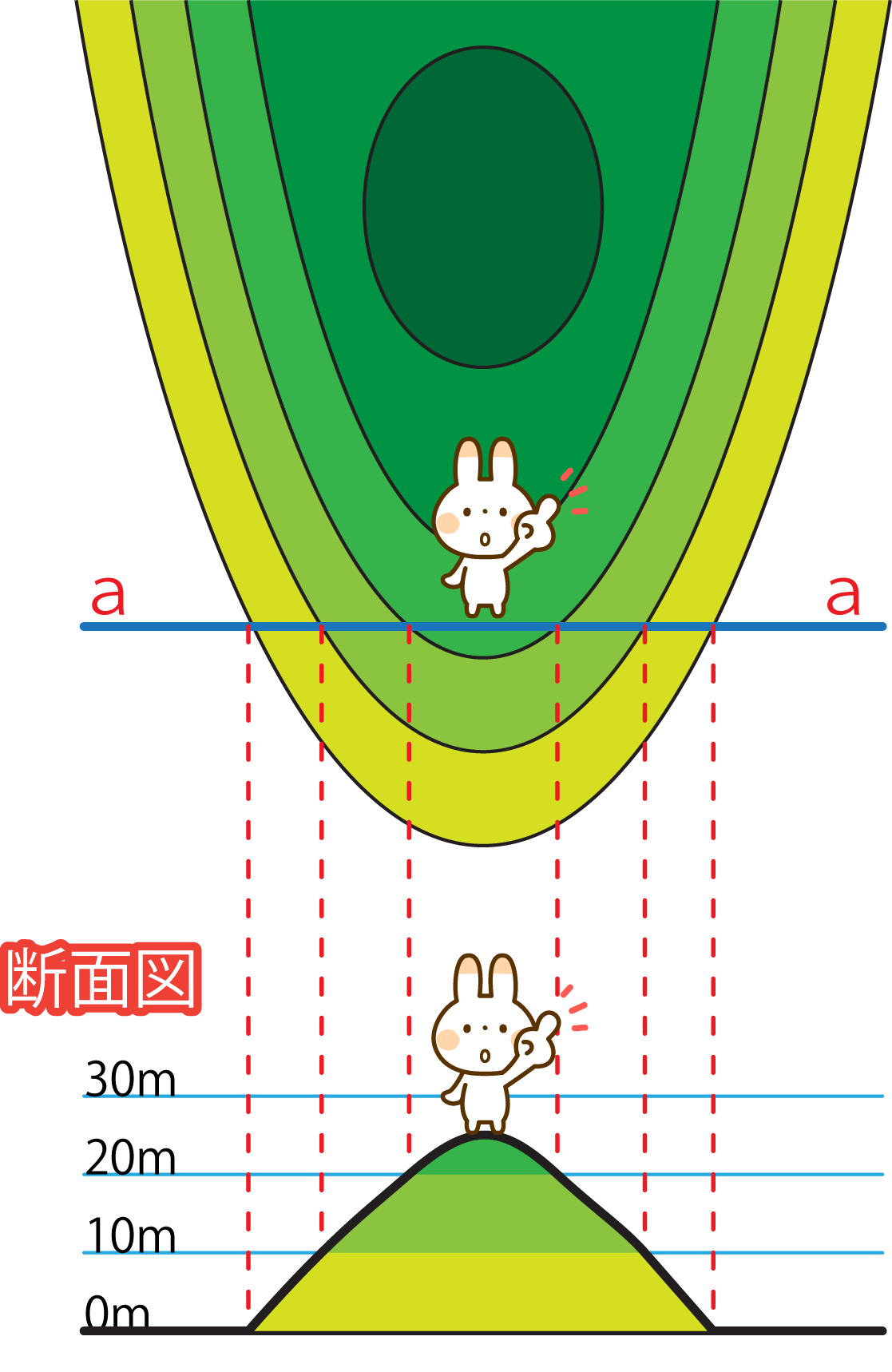

尾根を示す等高線は、ピークから外側に向けって凸型に張り出しています。

って、これも言葉じゃ分かりにくいので、実際の地形図で。

では、なぜ凸型になっているのか。

これを理解したら、完璧に覚えるかもしれません。

それは、等高線が等しい高さをつないだ線だからです。

って、なんのこっちゃですよね。(←これが一番なんのこっちゃかもしれませんね)

で、いい写真ないかなーと探していたら、ありました。それが、これ。

分かりやすくないです?

棚田の写真なのですが、棚田は一枚が同じ高さの場所に作られます。

つまり、この棚田の段差が等高線と同じ意味。

この写真を上から見たら?

そう、段差が等高線そのものです。

これで、尾根が凸型になっていることがよく分かったのではないかと思います。

ピークも丸く閉じられていることが、この写真でよく分かりますよね。

下のイラスト図見てもらっても、断面切ると分かりやすいです。

練習してみよう!

地形図で尾根はどこになるのか。なんとなく、理解できましたかね?

ここで簡単な練習問題をやってみましょう。

尾根はピーク(頂き)から外側へ向かって凸型です。ということは、谷は反対の凹型になります。

練習問題1

地図のAからBに向かって歩いています。

それはどんな道でしょうか?

簡単でしたかね?

では、次の問題です。

練習問題2

地図のAからBに向かって歩いています。

それはどんな道でしょうか?

尾根と谷(沢)を見分けるためには、どこが高くてどこが低いのかをまず見極めることが重要です。

次が最後の問題です。

練習問題3

あなたは地図のA地点にいます。

今からBに降りないといけません。

何を意識して歩きますか?

地図を読む意味、分かっていただけましたかね?

大切なのは、道を間違えてもいいけど遭難に繋げないことです。人間ですから、道を間違えることはあります。それを道迷いして遭難に繋げないことが重要です。

そう、道間違いと道迷いは違うことを理解しないといけません。地図が読めると道間違いはある程度防げますが、道迷いを完璧に防ぐことはできません。

逆に、地図が読める人ほど道を間違えたときに最適なルートを探し始めます。これが遭難へ足を踏み入れる第一歩です。

それは、来た道を引き返す労力が大きいと無意識のうちに判断してしまうからです。

道を間違えたと思ったら「来た道を引き返す」これしかありません。

さて、もっと練習したい、もっと地図読みを勉強したいって人は、私が作成した『登山時に役立つ地図読み練習(電子書籍)』を購入して勉強してみてください。

地形図(等高線)の見方や、練習問題を30問用意しています。

商品は全てPDFデータです。購入後にダウンロードして、プリントアウトしてお使いください。

基礎編(A4版18ページ)【5.8MB】

1.登山で地図を読む意味

1)なぜ地図を読む?

2)道間違いを防ぐためには何が必要?

3)どんな地図を読む?

4)地形図の等高線って何?

2.山と地形図

1)山の地形を構成する要素は何?

2)山の地形は等高線でどう表現されている?

3.地図の先読み

1)地図の先読みとは?

2)先読みの手法

練習編(A4版30問)

1.地形をイメージする【8.5MB】

練習1:ピークと谷(沢)から尾根を見分ける

練習2:標高から尾根と谷を見分ける

練習3:標高区分で着色して尾根と谷を見分ける

練習4:傾斜を見分ける

2.地図を読む【6.5MB】

練習5:ピーク、尾根、谷を探す

練習6:尾根線と谷線を引く

練習7:尾根線を探す

3.地図の先読み【3.4MB】

練習8:現在地確認ポイントを探す

練習9:歩くルートを想像する

解答編【4.2MB】

書籍を購入して勉強するのもおススメです。

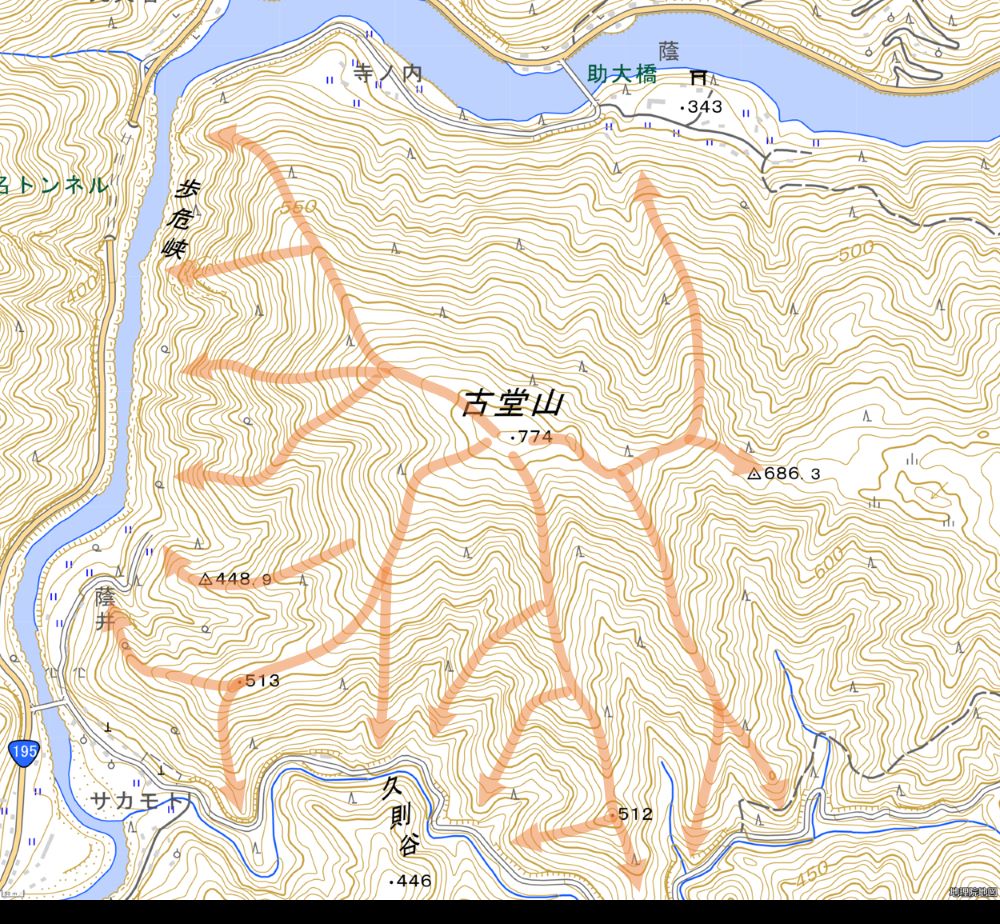

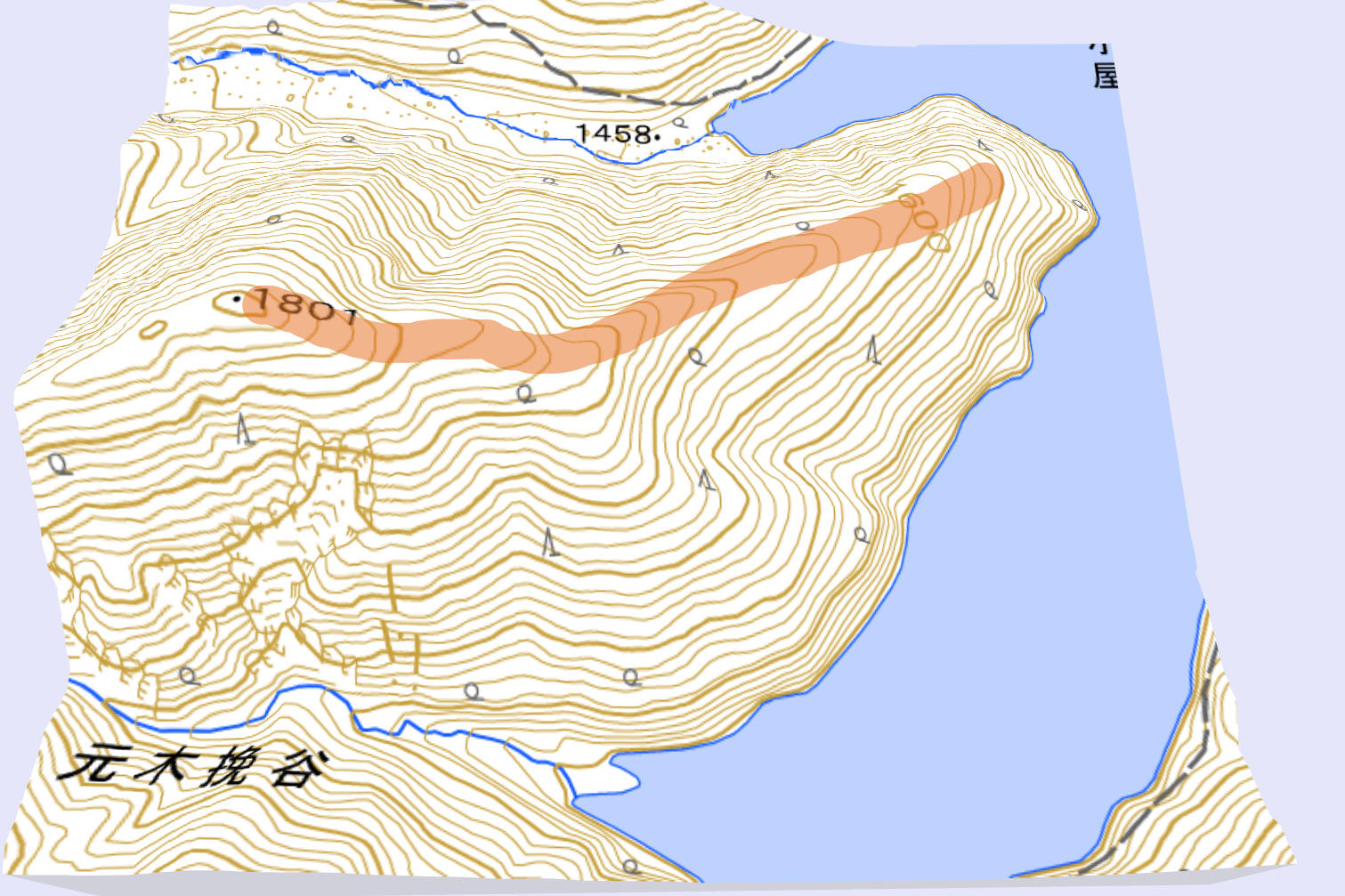

地形図における分かりやすい尾根と分かりにくい尾根

等高線の凸部のとがり具合がするどく、それが連続している尾根はわかりやすいです。

しかし、丸みを帯びた尾根はどれが尾根かわかりにくいですよね。

地形図でとがってる尾根は、実際の地形でもはっきりと尾根だと判断できますが、丸みを帯びた屋根は現地でも尾根はあいまいです。

円錐の山には特に尾根は無いのと同じです。(自然の山に、純粋な円錐の山があるとは思えませんが…)

尾根があいまいである場合は、現地では円錐のような大地の起伏があることが想像できます。

とがり具合がするどく連続しているため、尾根(オレンジ色の線)はわかりやすいですよね。

この場所の3Dを見ると、こんな感じ。

実際の地形でもはっきりと尾根だと分かり、現地を歩いていても「尾根を歩いている」という実感はあります。

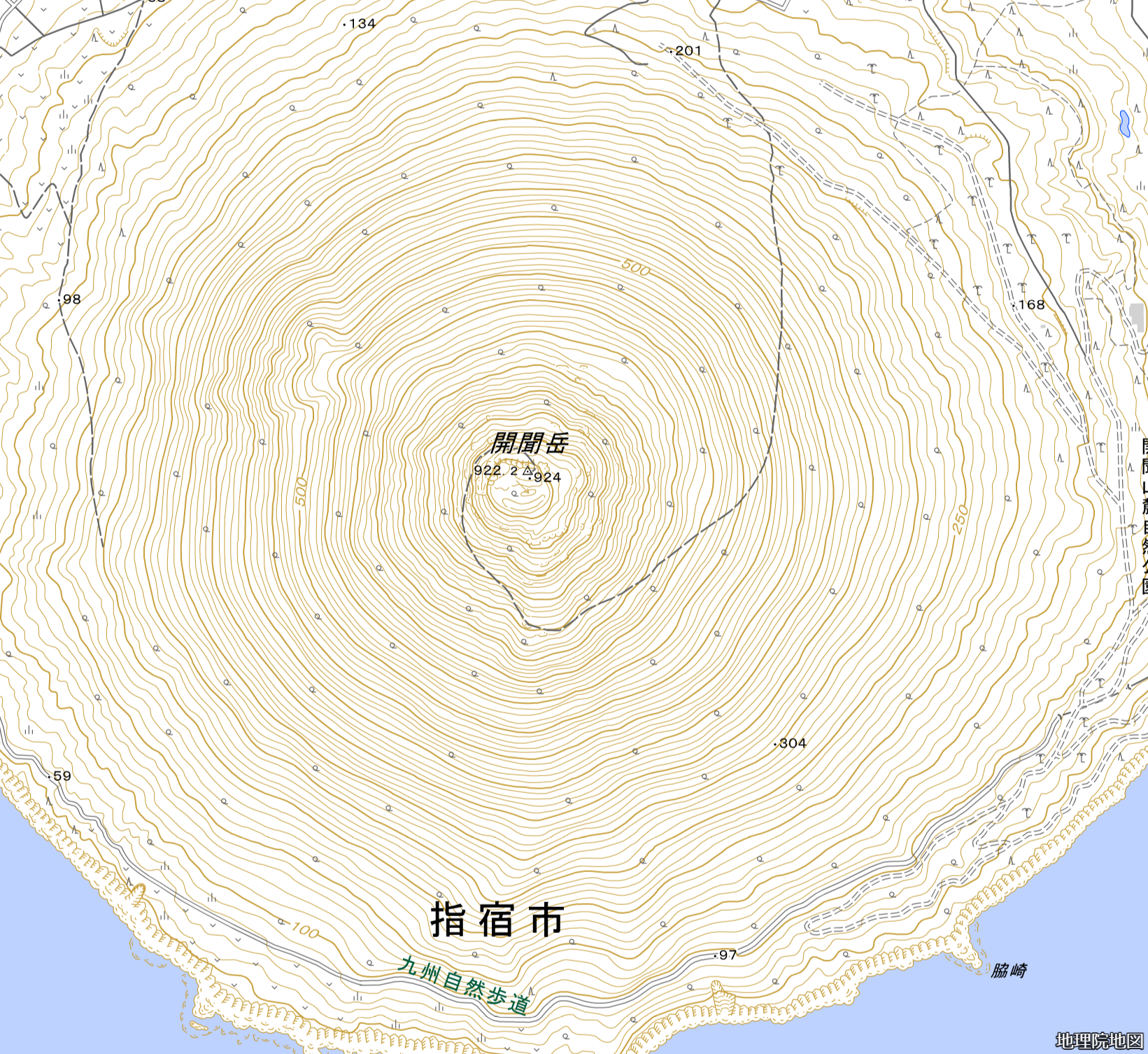

次に円錐の山です。

純粋な円錐の山はないので、円錐に近い山を見てみます。

開聞岳です。

これ、どこに尾根があるか分かりますか?

連続した凸型の等高線が少しありますが、そこがなんとなく尾根かなって感じですが、他に尾根は見当たりません。

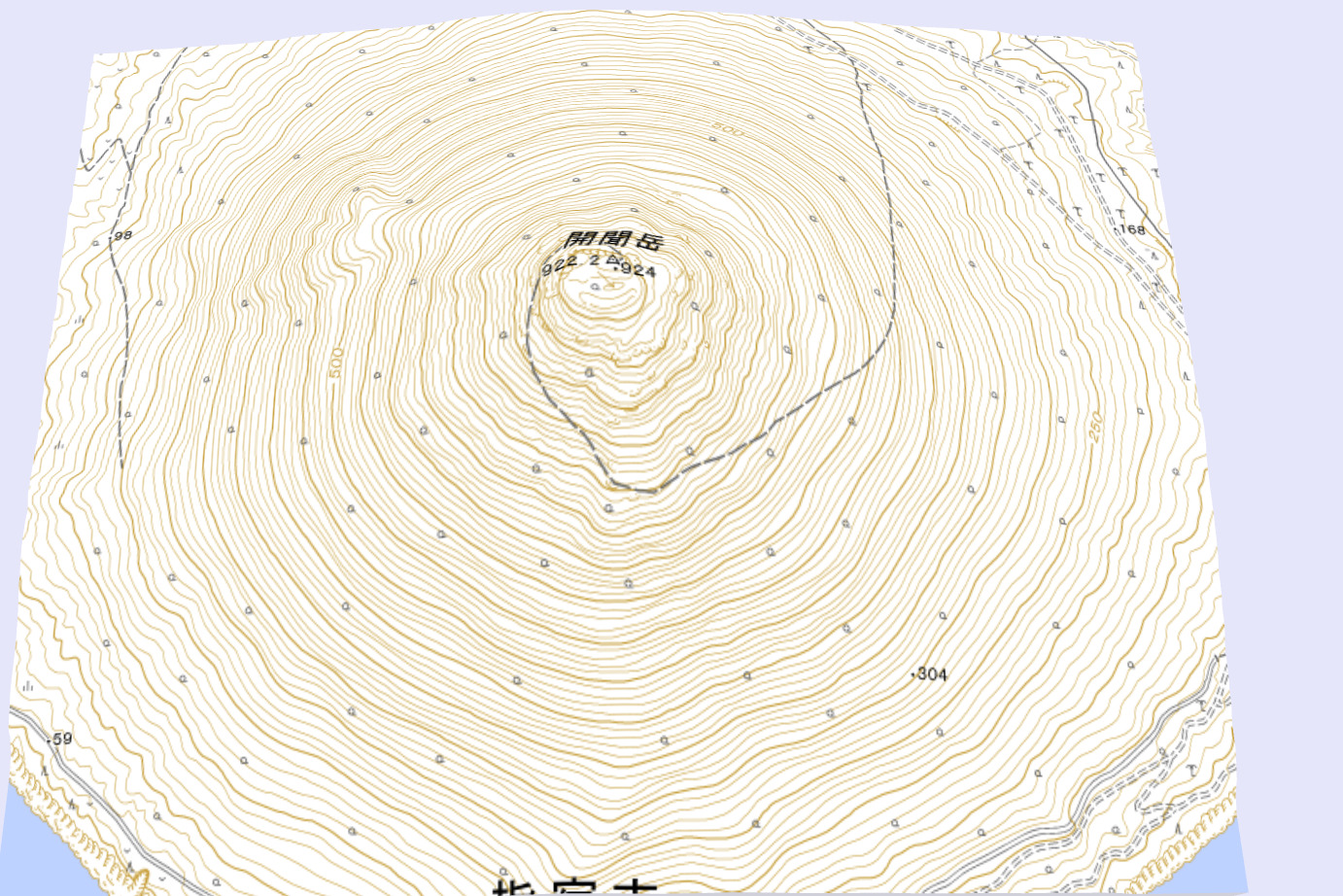

3D地形図を見ると、

なんとなく尾根っぽいところありますよね?!

何が言いたいかというと、尾根があいまいである場合は、現在地の確認が難しくなるということです。

上図の開聞岳を登る時に、今どこを歩いているかは地形図だけではなかなか判断が難しくなりますよね?

そんなときは、歩いている方向をコンパスで確かめること、周りの地形から現在地を推測することなどの手法が考えられますが、まあ、今の時代だとスマホのGPSアプリを開けばいいのでしょうね。

※地形図、3D地図ともに地理院地図を元に当運営者が加工したものです